Subject: Actualités

Retrouvez l’intervention d’Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, lors de la cérémonie des vœux 2016 de la Fédération Française des Télécoms le 16 décembre 2015.

Vidéo | Vœux FFTélécoms 2016 – Discours de Didier Casas et d’Emmanuel Macron :

Document | Discours d’Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique :

Subject: Actualités

L’arnaque à l’appel en absence (ou ping call) se développe ces derniers mois. La Police Nationale publie un mémento sur ces pratiques frauduleuses et appelle à adopter les bons réflexes.

Ce type d’arnaque (aussi appelée ping call) consiste à appeler un correspondant sans lui laisser le temps de décrocher en vue de l’inciter à rappeler le numéro qui s’affiche. Sans le savoir, vous serez alors mis en relation avec un service payant, via un numéro surtaxé. L’objectif de cette escroquerie est de vous faire passer un maximum de temps au téléphone avec un interlocuteur humain ou une machine.

Afin de tromper plus facilement la méfiance de leurs victimes, les responsables de ces faits frauduleux utilisent de plus en plus fréquemment des numéros commençant par 01, 02, etc.

Face à ces pratiques, il convient d’être vigilant et ne pas rappeler un numéro inconnu auquel vous n’avez pas eu le temps de répondre, même si le numéro appelant vous semble « normal ». Et rappelez-vous que si un interlocuteur cherche vraiment à vous joindre, il rappellera ou laissera un message sur votre répondeur.

Adoptez le bon réflexe : signalez ce numéro en envoyant un SMS de la forme « spamvocal + numéro qui vous a appelé » au 33 700. Le 33 700 est le numéro de la plateforme de signalement du spam vocal et SMS mis en place par les opérateurs de la Fédération Française des Télécoms.

Si vous avez été victime de cette escroquerie, contacter le numéro Info escroquerie au 08 11 02 02 17.

Subject: Actualités

Depuis de nombreux mois, les associations de consommateurs et la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) sont destinataires de très nombreuses plaintes de consommateurs victimes de démarchages téléphoniques agressifs ou abusifs de la part de 22 opérateurs alternatifs de téléphonie fixe.

Ces pratiques visent très majoritairement des consommateurs âgés ou ne disposant pas d’accès à l’internet. Elles consistent en l’utilisation illicite de leurs coordonnées bancaires, des allégations mensongères sur les tarifs appliqués, des prélèvements réalisés directement sur leurs comptes bancaires ainsi que l’interruption des services de téléphonie de leur précédent opérateur.

Une enquête est en cours afin de faire cesser ces agissements et, parallèlement, la DGCCRF appelle les consommateurs à la plus grande vigilance lors des démarchages téléphoniques dont ils pourraient faire l’objet, en particulier lorsqu’ils n’identifient pas clairement leur interlocuteur ou lorsque leurs coordonnées bancaires sont demandées.

Recommandations de la DGCCRF : information aux consommateurs / démarchage téléphonique pour des prestations de téléphonie fixe

Vous avez fait l’objet d’un démarchage téléphonique concernant des prestations de téléphonie fixe ? Vous doutez de l’identité de votre interlocuteur qui vous propose une réduction de vos factures ? Vous constatez l’interruption de vos services habituels de téléphonie ou l’existence d’un nouveau prélèvement sur votre compte bancaire ? Il s’agit probablement d’une société qui tente de réaliser la présélection de votre ligne téléphonique (redirection automatique de vos appels) et d’instaurer des prélèvements non autorisés sur votre compte bancaire.

Vous pouvez procéder aux démarches suivantes en fonction de votre situation :

Situation n°1 : vous n’avez signé aucun document ni renvoyé de dossier

Le contrat n’est pas régulièrement formé et aucune somme d’argent n’est due à l’opérateur.

- Adressez un courrier à la société en lui indiquant que vous n’avez signé aucun contrat et lui demandant l’annulation de la présélection et le rétablissement de la ligne chez votre opérateur.

- Faites opposition auprès de votre banque sur les prélèvements effectués par la société. Vous disposez d’un délai de 13 mois à compter de la date de débit de votre compte pour contester les opérations et demander à votre banque le remboursement des sommes prélevées.

Le remboursement est immédiat. Votre banque peut toutefois vérifier auprès de l’opérateur téléphonique par l’intermédiaire de sa banque, la réalité de l’absence de mandat.

Situation n°2 : vous avez signé un contrat et un mandat de prélèvement SEPA

Cela signifie que vous avez mandaté la société pour acheminer vos communications téléphoniques à la place de votre opérateur et autorisé le débit de votre compte bancaire par l’opérateur (ordres de prélèvements).

Envoyez un courrier en recommandé avec accusé de réception à votre opérateur en lui demandant :

- La résiliation du contrat et de la présélection ainsi que le rétablissement de votre ligne auprès de vote opérateur.

- La révocation du mandat de prélèvement SEPA.

Il est vivement conseillé d’en informer votre banque afin d’éviter tout prélèvement abusif.

Situation n°3 : vous recevez un courrier d’une société de recouvrement de créances mandatée par l’opérateur de téléphonie

Vous êtes libre de donner suite ou non à la mise en demeure de payer qui doit impérativement préciser le fondement et le montant de la somme due. Sans titre exécutoire (décision de justice), la société de recouvrement n’a aucun pouvoir pour pratiquer une saisie (recouvrement amiable).

Si vous contestez l’existence de la créance, avisez le créancier et la société de recouvrement par lettre recommandée avec accusé réception (dont vous garderez une copie). Vous demanderez la justification de la créance réclamée afin de contester le montant de la dette. Vous pourrez apporter tout autre élément permettant d’expliciter votre choix de ne pas payer.

En revanche, lorsque le créancier ou la société de recouvrement dispose d’un titre exécutoire (décision de justice), vous êtes tenu de régler votre dette.

Précautions complémentaires :

Depuis 2014, le consommateur peut exiger de sa banque la mise en place d’une liste “blanche” et d’une liste “noire” destinées à limiter l’instauration de prélèvements non sollicités sur les comptes bancaires.

- Liste Blanche : ensemble des fournisseurs actuels autorisés (eau, électricité, gaz, …) ;

- Liste Noire : ensemble des fournisseurs dont les prélèvements sont systématiquement refusés.

Ces deux listes constituent des outils efficaces pour limiter le risque de fraude sur le compte bancaire. N’hésitez pas à en parler avec votre banque.

Enfin, pour ne plus être importuné par ce type de démarchage, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement sur liste rouge ou sur liste anti-prospection.

Subject: Actualités

Les smartphones suscitent la convoitise de personnes malintentionnées. La Fédération Française des Télécoms vous propose quelques conseils pour éviter de tenter les pickpockets mais aussi pour vous expliquer les démarches à effectuer en cas de perte ou de vol de votre mobile.

Dans les lieux publics, soyez vigilants à ne pas tenter les pickpockets

La meilleure arme pour éviter de se faire voler son smartphone reste la vigilance. Dans le métro, sur la plage ou sur une terrasse de restaurant, tenez votre appareil discrètement et ne le posez pas à la vue de tous lorsqu’il n’est pas utilisé. Il ne faut pas laisser à bord de votre véhicule vos téléphones mobiles, objets de valeurs et tout objet apparent qui pourrait susciter la convoitise.

Utilisez les antivols de votre mobile

Mieux vaut prévenir que guérir : utilisez les antivols du mobile – comme la personnalisation du code PIN, l’activation du mode « privé » disponible sur les smartphones les plus récents – et surtout, conservez bien en lieu sûr le numéro IMEI du téléphone. C’est le numéro d’identification du téléphone : il servira à le bloquer en cas de vol.

Vous pouvez retrouver tous ces conseils pratiques sur le vol des mobiles, ainsi qu’une astuce pour toujours se remémorer son numéro d’IMEI dans notre article dédié.

4 choses à faire pour anticiper tout problème avec votre téléphone :

- Notez les numéros d’appel du service client de votre opérateur (notez les numéros depuis la France et depuis l’étranger si vous êtes susceptibles de voyager) ailleurs que dans votre téléphone (dans un agenda, un passeport…) pour pouvoir réagir rapidement en cas de problème ;

- Si votre téléphone portable n’en dispose pas nativement, faites l’acquisition d’un petit logiciel ou d’une application qui vous permettra de le localiser, de le bloquer et éventuellement de l’effacer (valable uniquement pour les téléphones les plus récents supportant ces dispositifs) ;

- Notez votre code secret ainsi que votre numéro de répondeur (en France et depuis l’étranger) pour interroger celui-ci à partir d’un autre téléphone ;

- Notez votre numéro IMEI.

Bon à savoir : le numéro IMEI de l’appareil est composé de 15 chiffres que vous pouvez connaître en composant *#06# sur le clavier de votre mobile. Ce code figure sur la facture d’achat ou d’échange SAV de votre téléphone et est également inscrit sous la batterie et sur l’étiquette du coffret d’emballage de votre mobile.

Perte/vol : les démarches à effectuer

1. Suspendre sa ligne

En cas de perte ou de vol de son téléphone, vous devez signaler l’incident le plus rapidement possible à votre opérateur afin de suspendre votre ligne en contactant votre service client. La suspension de la ligne permet d’empêcher l’utilisation abusive par une tierce personne de votre ligne.

Dans le cas où vous utilisez des services de paiement sans contact (NFC), vous devez impérativement avertir votre ou vos opérateurs de service NFC afin d’éviter une fois encore l’utilisation abusive de vos services par une tierce personne.

2. Modifier ses mots de passe

Si vous avez préenregistré vos mots de passe d’accès à des sites et services en ligne (réseaux sociaux, sites d’achats, opérateurs, banque) sur votre téléphone, pensez à les modifier le plus rapidement possible!

3. Porter plainte auprès du commissariat de police le plus proche ou de la gendarmerie

En cas de vol de mobile seulement, portez plainte au commissariat de police le plus proche ou à la gendarmerie dans les 48h suivant le vol. Pour cela, munissez-vous du numéro IMEI à 15 chiffres de votre appareil (cf. Utilisez les antivols de votre mobile). Celui-ci permettra de bloquer votre mobile et d’en interdire l’utilisation par un tiers.

Remarque : veillez à bien communiquer le bon numéro IMEI du mobile volé et non celui d’un autre mobile par erreur. En cas de doute, n’hésitez pas à appeler votre service clients pour vous faire confirmer le bon numéro IMEI.

Les forces de l’ordre se chargent ensuite d’envoyer la demande de blocage de l’appareil à l’opérateur concerné, qui la met en œuvre dans un délai de 1 à 4 jours maximum.

Et après ?

Le propriétaire du téléphone perdu ou volé peut entamer plusieurs démarches pour retrouver son téléphone ou le faire remplacer :

1. Recherche d’un téléphone perdu

Si le téléphone a été perdu dans un transport public (métro, bus….), il convient de contacter au plus vite la société de transports. Vous pouvez contacter le service des objets trouvés de la SNCF en cliquant ici, celui de la RATP en cliquant ici.

Par ailleurs, sachez que la plupart des mairies ont un service des objets trouvés.

Si le téléphone a été perdu à Paris ou dans sa banlieue, un téléservice permet de déclarer cette perte à la Préfecture de police (et non à son opérateur). Il est également possible de se rendre directement auprès du service concerné. Il doit s’écouler au minimum 10 jours entre la perte du téléphone et la déclaration auprès de ce service.

Plus globalement, pour toute déclaration d’objet(s) perdu(s) en France, rendez-vous sur mon.service-public.fr.

2. Remplacement du téléphone

La plupart des opérateurs téléphoniques et des revendeurs proposent une assurance permettant le remplacement du téléphone en cas de vol voire de perte. Une franchise doit généralement être payée par l’abonné. En cas de vol, le dépôt préalable d’une plainte est nécessaire. Une telle assurance n’est pas obligatoire.

Généralement, il ne peut pas s’écouler plus de quelques jours entre la perte ou le vol et la déclaration à l’assurance.

Les conditions dans lesquelles un téléphone est remplacé dépendent du contrat d’assurance signé. Par exemple, l’assurance peut fonctionner uniquement en cas de vol avec violences (une agression) et non à cause d’un pickpocket. D’autres contrats fonctionnent même en cas de perte. Il convient de se renseigner auprès de son opérateur ou de son revendeur.

3. Résiliation de l’abonnement

La perte ou le vol d’un mobile n’entraîne pas la résiliation anticipée de l’abonnement, sauf si les conditions contractuelles le prévoient.

4. En cas de récupération du mobile

En cas de récupération de votre mobile, vous devrez le faire réactiver par votre opérateur. Deux cas de figure se présentent alors :

- Vous souhaitez lever votre plainte : vous devrez alors retourner auprès du service de police ou de gendarmerie et demander une attestation de levée de plainte que vous enverrez au service client de votre opérateur.

- Vous souhaitez maintenir votre plainte : vous devrez réclamer auprès de la police ou de la gendarmerie un document justifiant de la restitution de votre mobile. Ce document est à adresser au service client de votre opérateur, qui se chargera de le réactiver.

Bloquer votre mobile perdu ou volé le rend inutilisable sur le réseau national et rend donc son vol inutile. Effectuer cette démarche est aussi un geste citoyen permettant de décourager les voleurs potentiels.

Plus d’informations sur :

- Assistance Bouygues Telecom

- Assistance Crédit Mutuel Mobile/ NRJ Mobile

- Assistance La Poste mobile

- Assistance SFR

- Assistance Orange

Subject: Actualités

Depuis le 1er juillet 2015, il est interdit d’utiliser tout dispositif “susceptible d’émettre du son à l’oreille” pour l’ensemble des conducteurs (voitures, camions, motos, cyclos, scooters et vélos).

Écouteurs, kit oreillette, casque audio… parmi les équipements audio permettant d’avoir des conversations téléphoniques, seuls les “systèmes intégrés aux véhicules ou aux casques de moto” seront désormais autorisés (comme indiqué dans la notice explicative de la Sécurité Routière listant les dispositifs audio interdits/autorisés en conduisant).

Dans tous les cas de figure, le Code de la route exige que le conducteur soit constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.

La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) réaffirme sa volonté de poursuivre ses efforts d’information et de sensibilisation des automobilistes, en cohérence avec la réglementation, pour ancrer les changements de comportements des conducteurs dans la durée.

Pour mémoire, elle s’est toujours attachée à relayer le message de la Sécurité Routière sur le sujet et recommande des gestes simples et clairs aux conducteurs, qui restent d’actualité:

- Au volant, c’est la messagerie qui répond : pour ne perdre aucun appel quand on conduit, laisser sa messagerie répondre. Et, pour éviter d’être surpris par la sonnerie, choisir le mode vibreur.

- Appels et consultation des messages se font à l’arrêt, dans un endroit sûr : pour écouter ses messages et appeler, s’arrêter dans un lieu adapté : parking, place de stationnement, aire de repos, jamais en double file, ni au feu rouge, et encore moins sur les bandes d’arrêt d’urgence de l’autoroute. Même si on est témoin d’un accident, utiliser son mobile à l’arrêt et en lieu sûr.

- Au volant, jamais de SMS, MMS, services multimédia mobile : pour envoyer ou lire des SMS et MMS, ainsi que pour consulter les services multimédia ou internet, s’arrêter dans un endroit approprié, même s’il s’agit d’informations concernant son itinéraire.

- Le conducteur accompagné peut confier son mobile à l’un des passagers pour qu’il puisse répondre à sa place.

Vidéo | Écoute la route :

Subject: Actualités

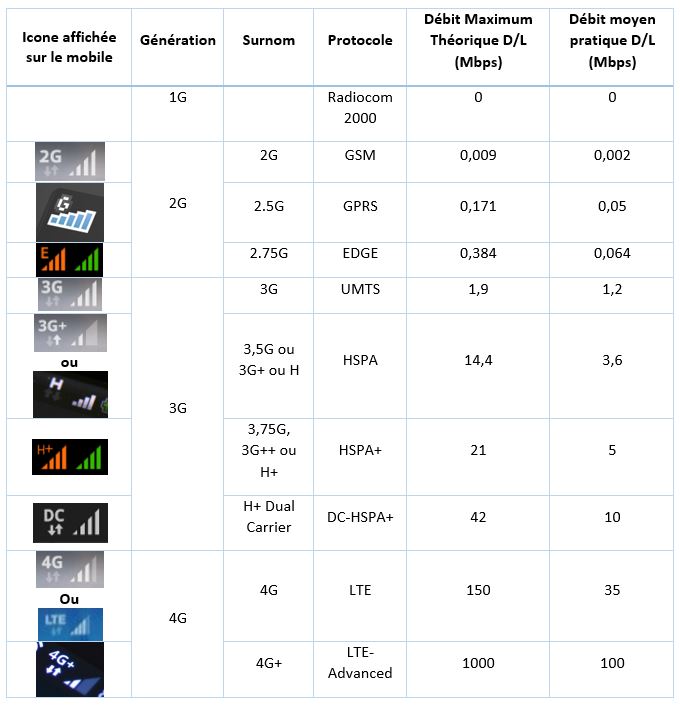

G, E, 3G, H, H+, 4G… Que signifient ces sigles pour les utilisateurs de téléphones mobiles ? À quoi correspondent-ils ? La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) vous propose un décryptage des différents acronymes caractérisant les réseaux mobiles.

Il existe différents types de réseaux mobiles que l’on peut capter selon l’endroit où nous nous trouvons. Selon le type de réseau, déterminé par le type d’antenne à laquelle on est connecté et selon le type de terminal que l’on utilise, la connexion permettra un accès plus ou moins riche, allant de la téléphonie vocale au traitement de données à plus ou moins haut débit. Ainsi, l’accès à Internet sur son smartphone (et autres ordinateurs portable et tablettes…) sera possible et plus ou moins de bonne qualité et performant, selon le type de réseau auquel on est connecté.

Le type de réseau, c’est-à-dire sa génération (“G” comme génération), va en effet déterminer la vitesse de chargement d’une page web, la vitesse de transfert de données telles que des photos ou vidéos mais aussi la qualité des communications échangées. On a ainsi connu depuis successivement 30 ans, la 1G, puis la 2G, la 3G et maintenant la 4G. Dans le jargon des télécoms, l’unité de mesure de débit est le kilobits par seconde (kbps) et désormais on utilise plutôt le mégabits par seconde (Mbps). 1 Mbps = 1000 kbps.

Le type de réseau auquel on est connecté est représenté sur son écran de téléphone par différents sigles. Les plus connus sont :

- 4G+ ou LTE advenced (Long Term Evolution advenced) : cela correspond à la 4G+. Ce standard permet un débit maximum théorique de 1Gbps, ce qui est très rapide. En outre, cette technologie permet de cumuler les fréquences afin d’en augmenter les débits (jusqu’à 230 Mbps avec 2 fréquences et 350 Mbps avec les 3 fréquences).

- 4G ou LTE (Long Term Evolution) : le LTE correspond à la 4G, c’est la 4ème génération des standards pour la téléphonie mobile. Elle permet le très haut débit mobile puisque son débit maximum théorique atteint le 150 Mbps.

- H+ DC pour HSPA+ DC (Dual Carrier ou Dual Cell High Speed Packet Access+) : son débit maximum théorique atteint les 42 Mbps. Avec ce réseau, il est possible de surfer de manière plus fluide, télécharger des applications, des pièces jointes, des photos et de regarder la TV et des vidéos en haute qualité.

- H+ pour HSPA+ (High Speed Packet Access+) : c’est ce qu’on appelle la 3G++. Son débit maximum théorique atteint les 21 Mbps.

- H pour HSPA (High Speed Packet Access) est l’évolution de la 3G : c’est ce qu’on appelle la 3G+. Son débit maximum théorique atteint les 14.4 Mbps, ce qui permet de rendre plus acceptable pour le maubinaute d’aujourd’hui le temps de chargement d’une vidéo de qualité.

- 3G : la 3G est la troisième génération de réseaux mobiles. Parfois affiché UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), ce standard permet d’utiliser son internet mobile pour à peu près tout : mails, vidéos, surf, photo. Son débit moyen est de l’ordre d’ 1.2 Mbps.

- G pour GPRS (General Packet Radio Service) : cette norme, généralement appelée 2.5G, autorise les transferts de données par paquets, avec des débits théoriques maximums de 171 kbps (entre 40 kbps et 50kbps en pratique), ce qui est considéré aujourd’hui comme “très lent”… Le GPRS est le balbutiement de l’internet mobile.

- E pour EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) : cette norme, appelée 2.75G permet d’augmenter les débits de téléchargements. Il est possible avec cette norme de passer des appels, envoyer des messages et des mails, mais sans photos. Son débit maximum théorique peut atteindre les 384 kbps (entre 64 kbps et 100 kbps en pratique).

Tableau de synthèse des différentes générations de réseaux mobiles

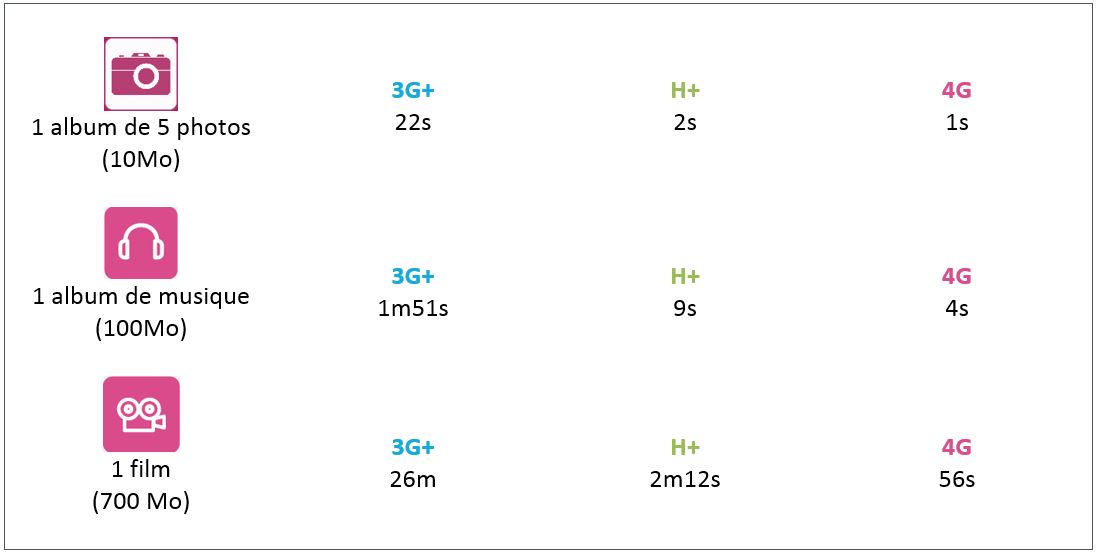

Exemples de temps de chargement selon la génération du réseau mobile

Subject: Actualités

La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) a demandé aux pouvoirs publics de faire connaître le « 112 », seul numéro d’urgence fédérateur au niveau européen. Son utilisation accrue serait une mesure de simplification, source d’efficacité. La France est en effet, le seul pays européen à connaître une recrudescence de demandes de numéros d’urgence spécifiques et ce, alors qu’elle dispose déjà de 8 numéros d’urgence.

L’Arcepa annoncé, à l’occasion d’une consultation publique fin 2013, l’ouverture de deux numéros supplémentaires – l’un pour les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage maritimes (CROSS) et l’autre pour les centres de coordination et de sauvetage pour l’aéronautique (CCS) – ce qui portera par conséquent à 10 le nombre de numéros d’accès aux services d’urgence, ainsi que l’ouverture envisagée de la tranche 19X pour répondre aux futures demandes de numéros d’urgence, ce qui aboutira à la possibilité de créer jusqu’à 18 numéros d’accès aux services d’urgence sur le territoire français. Les 8 numéros restant disponibles sur la tranche 19X ne pourront qu’accroitre la tentation pour tout service public d’obtenir un numéro d’urgence spécifique.

- 112 : numéro d’urgence européen ;

- 15 : sauvegarde des vies humaines – SAMU ;

- 17 : intervention de police – Police Secours ;

- 18 : lutte contre l’incendie et sauvegarde des vies humaines – Pompiers ;

- 114 : numéro d’urgence pour les personnes déficientes auditives ;

- 115 : urgence sociale – SAMU social ;

- 119 : urgence sociale – Enfance maltraitée ;

- 116000 : urgence sociale – Enfants disparus.

La Fédération a régulièrement appelé l’attention des pouvoirs publics sur le caractère contre-productif de la multiplication des numéros d’urgence et sur les conséquences préjudiciables pour les utilisateurs, pour l’État et pour les opérateurs dans l’organisation de leurs réseaux (connexion aux routeurs, raccordement aux plates-formes, coûts associés…). Il paraît, en outre, peu cohérent de consacrer des ressources en numérotation, qui sont par définition finies, pour de multiples numéros d’urgence dont la pérennité n’est pas totalement assurée. La FFTélécoms a par conséquent demandé qu’une réflexion soit menée sur la rationalisation des numéros d’accès aux services d’urgence, considérant en particulier que les pouvoirs publics français devraient promouvoir l’utilisation du seul numéro d’urgence fédérateur au niveau européen, à savoir le 112.

Avec 8 numéros d’urgence en vigueur, deux services complémentaires déjà envisagés et 8 autres numéros possibles, la France se singularise, sans justification évidente, des autres pays européens où un nombre plus limité de numéros d’accès à un service d’urgence apparait suffisant et satisfaisant pour l’organisation des secours. La France se démarquerait même de pays tels que la Belgique alors que les services y sont dédoublés selon la langue parlée. Une telle démarche apparaît de surcroît en totale contradiction avec les missions portées par le Secrétariat général à la modernisation de l’action publique, qui visent principalement à simplifier et optimiser l’utilisation des ressources de l’Etat, et notamment les systèmes d’information des administrations.

Les multiples demandes reçues de la part de divers départements ministériels et services publics ont amené l’ARCEP à demander à la profession de rendre le numéro 190 disponible d’ici le 31/12/2016 et à proposer la création d’un groupe de travail dans le cadre de la CICREST (Commission Interministérielle de Coordination des Réseaux et des Services de Télécommunications) « afin de fixer les critères préalables à toute demande et de déterminer le parcours interministériel nécessaire pour la validation de nouveaux numéros ».

Subject: Actualités

La terminologie psychopathologique de l’addiction est aujourd’hui dans toutes les bouches. Face à la fortune de ce terme, il est important de rappeler que l’invocation de cette pathologie pour qualifier le besoin que les individus ressentent à l’égard de certains outils et services numériques est un abus de langage. La Fédération Française des Télécoms a demandé à la sociologue Joëlle Menrath, à l’occasion de la 4ème “journée sans Facebook” de répondre à la question de l’addiction ou pas aux nouvelles technologies.

L’initiative de la « journée sans Facebook » est un indice, parmi d’autres, d’une préoccupation grandissante autour des effets de l’usage abondant de certains services ou outils numériques. Le succès actuel de la notion de « binge watching » qui indexe la visualisation de séries télévisées sur la consommation excessive et répétée d’alcool en est un autre signe.

La terminologie psychopathologique de l’addiction est aujourd’hui dans toutes les bouches : dans une enquête récente, nos interviewés se disent volontiers « addict » (à leur téléphone, à Facebook, à Twitter, aux séries TV…), de nombreux articles de presse fleurissent sur le sujet, des robinsonnades qui vantent les mérites de quelques mois « sans » ( internet, mobile, …) paraissent dans plusieurs pays (dont « J’ai débranché, Comment revivre sans Internet après une overdose », de Thierry Crouzet), et des études quantitatives mesurent désormais combien de français se déclarent « dépendants ».

Face à la fortune de ce terme, il est important de rappeler que l’invocation de cette pathologie pour qualifier le besoin que les individus ressentent à l’égard de certains outils et services numériques est un abus de langage.

En effet, la définition médicale de « l’addiction sans drogue », dite aussi « addiction comportementale » suppose a minima une reconnaissance par le sujet des dommages physiques et psychiques causés par son usage excessif et l’incapacité de réduire ou de réajuster sa conduite. Or, ce que nous racontent nos interviewés, peu après s’être présentés comme « addicts », ce sont précisément les incessants ajustements de leurs pratiques, au service d’une auto-discipline désormais perçue comme nécessaire. Telle adolescente choisit de positionner son ordinateur connecté sur un meuble devant lequel elle se trouve inconfortablement assise pour être sûre de ne pas y passer trop de temps.

Tel autre, étudiant, en rentrant chez lui après ses cours, choisit de poser son mobile avec un escabeau en haut d’une étagère dans la cuisine, comme on éloigne de soi une tablette de chocolat ; telle autre personne encore nous parle de ce restaurant sans réseau où elle choisit d’aller déjeuner. L’on peut aussi évoquer ces gestuelles facilement observables : retourner son mobile écran contre table lorsqu’on se sent happé par la lecture de SMS ou de diverses notifications, le laisser dans son sac, le mettre sur silencieux, etc.

Agir contre soi

La liste de ces stratégies est longue : elles sont autant de pratiques de « self-binding » pour reprendre la notion élaborée par le sociologue et philosophe Jon Elster, notamment dans son ouvrage au titre évocateur – Agir contre soi, La faiblesse de volonté[i]. Comme Ulysse qui se fait attacher au mât de son navire parce qu’il anticipe sa faiblesse de volonté face au chant de sirènes, les utilisateurs mettent en place des dispositifs et des gestuelles concrètes pour se garder des tentations numériques.

Mais il ne suffit pas de renvoyer dos à dos ces deux conceptions de l’addiction, en réduisant la conception triviale à son imprécision et son caractère impropre, au nom d’une catégorie médicale documentée par l’expérience clinique. La psychologie doit ici s’allier à l’approche ethnographique, qui engage à prendre au sérieux ce sentiment partagé par de nombreux individus, dans l’excès qu’ils déplorent, comme dans la formulation psychopathologique qu’ils empruntent.

En effet, en une décennie, nous avons vu dans nos enquêtes successives les inquiétudes cristallisées par les technologies numériques se déplacer sur le terrain de l’intériorité. En 2005, à l’époque de la généralisation de ses usages, le téléphone mobile suscitait des inquiétudes en termes de civilité, portant notamment sur la bonne marche des relations sociales dans les espaces publics.

Aujourd’hui, c’est sur le terrain intime que se situe la menace représentée par le téléphone mobile, par les réseaux sociaux ou les séries télé : le risque principal évoqué aujourd’hui par les individus est celui de dysfonctionnements tout intérieurs.

C’est la vie intérieure que les outils et les services numériques appareillent désormais : pour les personnes que nous rencontrons dans nos enquêtes, ils en sont comme des extensions, soumises à un fonctionnement comparable. Les limites entre soi et le téléphone mobile, sa tablette, son ordinateur ou encore Facebook, sont avant tout des limites à se fixer à soi-même – tant ces outils sont perçus comme les terminaisons numériques de l’intériorité. L’expérience nous est fréquemment relatée de SMS ou de posts sur les réseaux sociaux comme des débordements d’états émotionnels ou de fantasmes, qui, sans ces dispositifs, seraient restés lettres mortes[ii].

Endiguer ses pratiques numériques fait donc partie des restrictions quotidiennes que chacun s’impose pour tâcher de maintenir un équilibre de vie. Dans la gourmandise, dans la paresse, dans la délectation à la fiction, aux jeux, dans les plaisirs du corps, dans les usages numériques, l’excès est là, qui menace.

L’anthropologue Véronique Nahoum-Grappe[iii] a précisément décrit le glissement qui s’est opéré entre la condamnation de l’excès inscrite dans la culture religieuse européenne, et le paradigme médical et psychiatrique – un changement d’horizon, mais une semblable réprobation morale – qui fait de l’excès un « abus », notion toujours reliée à une trahison du social.

C’est de cette moralisation sous-jacente dont procède la « journée sans Facebook » qui tente de s’inscrire dans l’agenda collectif.

[i] Jon Elster, Agir contre soi, La faiblesse de volonté, Odile Jacob, 2007 ; Le laboureur et ses enfants, Deux essais sur les limites de la rationalité, Les éditions de Minuit, 1987.

[ii] Anne Jarrigeon, Joëlle Menrath, « Le SMS entre forme et geste », in Mobile et Création, sous la direction de Laurence Allard, Laurent Creton, Roger Odin, Armand Colin, 2014.

[iii] Véronique Nahoum-Grappe, Articles Excès et Abus du Dictionnaire des drogues et des dépendances, sous la direction de Denis Richard, Jean-Louis Senon et Marc Valleur, Larousse, 2009 ; La culture de l’ivresse, Essai de phénoménologie historique, Quai Voltaire, 1991.

Méthodologie

Les enseignements de ce billet sont tirés de :

- L’enquête Discours & Pratiques « Vie intérieure et vie relationnelle des individus connectés » réalisée par Olivier Aïm, Laurence Allard, Joëlle Menrath et Hécate Vergopoulos en 2012.

- Une enquête ethnographique Discours & Pratiques réalisée à l’automne 2013 par Joëlle Menrath : [Observatoire de la vie numérique des adolescents (12-17 ans)]

- 20 entretiens à domicile auprès d’adolescents de 12 ans à 17 ans, issus de milieux sociaux contrastés :

- 2 mois d’observations ethnographiques sur les places publiques, dans la rue, à la sortie des collèges/lycées, dans les cafés.

- À Paris, en Banlieue Ouest (Suresnes, Chaville) et en Banlieue Nord (Aulnay-sous-Bois), à Strasbourg et villages environnants, à Lisieux et villages environnants.

Nota bene : ces entretiens ethnographiques n’ont pas la valeur représentative d’un sondage quantitatif. En revanche, le temps passé avec chaque adolescent (2 heures minimum) dans son contexte de vie, ainsi que les contrastes des milieux d’appartenance, et des zones géographiques, permettent de repérer des tendances et de donner aux comportements une signification que les études chiffrées ne peuvent capter.

Subject: Actualités

La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) vous apporte des informations pour vous aider dans vos démarches.

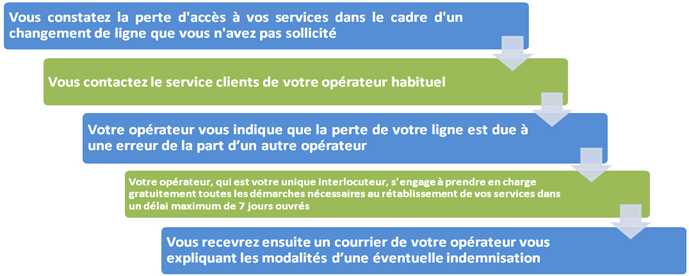

Si vous êtes confronté à l’une des trois situations suivantes, alors vous faîtes face à un changement de ligne non sollicité.

- Vous avez perdu l’accès à vos services (Internet, téléphonie, télévision) ;

- Et pourtant, vous ou un membre de votre foyer, n’avez effectué aucune démarche pour changer d’opérateur ou pour résilier ou modifier votre offre actuelle ;

- Vous contactez le service client de votre opérateur habituel qui vous indique que la perte de votre ligne est probablement due à une erreur de la part d’un autre opérateur.

Cet incident va être traité prioritairement et gratuitement par votre opérateur habituel qui va effectuer les actions nécessaires pour que vous retrouviez le plus rapidement possible l’accès à vos services.

Lors de votre appel, votre opérateur va vous demander de confirmer votre volonté de rester abonné à ses services et s’engage, dans ce cas, à effectuer toutes les démarches nécessaires au rétablissement de vos services, et ce gratuitement dans un délai de 7 jours ouvrés (hors samedi, dimanche et jours fériés) à partir du jour de votre appel.

Exemple : si vous avez contacté votre service client un lundi, votre opérateur s’engage à tout mettre en œuvre pour rétablir vos services avant le mercredi de la semaine suivante.

Votre opérateur habituel reste votre unique interlocuteur. Il se charge de tout (il rétablira le service, et contactera l’opérateur à l’origine de la perte de votre ligne afin que ce dernier stoppe toute action à votre égard. Exemple : annulation du contrat, facturation, …). Aussi, si vous êtes contacté par un autre opérateur, n’en tenez pas compte. Si vous recevez un colis, refusez-le.

Vous n’avez pas besoin de rappeler votre opérateur jusqu’au rétablissement de votre ligne.

Une fois l’ensemble de vos services rétablis, vous recevrez un courrier de votre opérateur confirmant si un autre opérateur a reconnu être à l’origine de la perte de vos services. Dans ce cas, vous bénéficiez d’une indemnisation :

Les opérateurs ont convenu d’appliquer un barème de 30 euros par semaine sans accès à vos services (avec un maximum de 120 euros).

Exemple : si, malgré les efforts déployés par votre opérateur, vos services n’étaient rétablis que 13 jours après votre appel, vous recevriez une indemnisation de 60 euros.