Catégorie : Actualités

La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) a demandé aux pouvoirs publics de faire connaître le « 112 », seul numéro d’urgence fédérateur au niveau européen. Son utilisation accrue serait une mesure de simplification, source d’efficacité. La France est en effet, le seul pays européen à connaître une recrudescence de demandes de numéros d’urgence spécifiques et ce, alors qu’elle dispose déjà de 8 numéros d’urgence.

L’Arcepa annoncé, à l’occasion d’une consultation publique fin 2013, l’ouverture de deux numéros supplémentaires – l’un pour les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage maritimes (CROSS) et l’autre pour les centres de coordination et de sauvetage pour l’aéronautique (CCS) – ce qui portera par conséquent à 10 le nombre de numéros d’accès aux services d’urgence, ainsi que l’ouverture envisagée de la tranche 19X pour répondre aux futures demandes de numéros d’urgence, ce qui aboutira à la possibilité de créer jusqu’à 18 numéros d’accès aux services d’urgence sur le territoire français. Les 8 numéros restant disponibles sur la tranche 19X ne pourront qu’accroitre la tentation pour tout service public d’obtenir un numéro d’urgence spécifique.

- 112 : numéro d’urgence européen ;

- 15 : sauvegarde des vies humaines – SAMU ;

- 17 : intervention de police – Police Secours ;

- 18 : lutte contre l’incendie et sauvegarde des vies humaines – Pompiers ;

- 114 : numéro d’urgence pour les personnes déficientes auditives ;

- 115 : urgence sociale – SAMU social ;

- 119 : urgence sociale – Enfance maltraitée ;

- 116000 : urgence sociale – Enfants disparus.

La Fédération a régulièrement appelé l’attention des pouvoirs publics sur le caractère contre-productif de la multiplication des numéros d’urgence et sur les conséquences préjudiciables pour les utilisateurs, pour l’État et pour les opérateurs dans l’organisation de leurs réseaux (connexion aux routeurs, raccordement aux plates-formes, coûts associés…). Il paraît, en outre, peu cohérent de consacrer des ressources en numérotation, qui sont par définition finies, pour de multiples numéros d’urgence dont la pérennité n’est pas totalement assurée. La FFTélécoms a par conséquent demandé qu’une réflexion soit menée sur la rationalisation des numéros d’accès aux services d’urgence, considérant en particulier que les pouvoirs publics français devraient promouvoir l’utilisation du seul numéro d’urgence fédérateur au niveau européen, à savoir le 112.

Avec 8 numéros d’urgence en vigueur, deux services complémentaires déjà envisagés et 8 autres numéros possibles, la France se singularise, sans justification évidente, des autres pays européens où un nombre plus limité de numéros d’accès à un service d’urgence apparait suffisant et satisfaisant pour l’organisation des secours. La France se démarquerait même de pays tels que la Belgique alors que les services y sont dédoublés selon la langue parlée. Une telle démarche apparaît de surcroît en totale contradiction avec les missions portées par le Secrétariat général à la modernisation de l’action publique, qui visent principalement à simplifier et optimiser l’utilisation des ressources de l’Etat, et notamment les systèmes d’information des administrations.

Les multiples demandes reçues de la part de divers départements ministériels et services publics ont amené l’ARCEP à demander à la profession de rendre le numéro 190 disponible d’ici le 31/12/2016 et à proposer la création d’un groupe de travail dans le cadre de la CICREST (Commission Interministérielle de Coordination des Réseaux et des Services de Télécommunications) « afin de fixer les critères préalables à toute demande et de déterminer le parcours interministériel nécessaire pour la validation de nouveaux numéros ».

Catégorie : Actualités

La terminologie psychopathologique de l’addiction est aujourd’hui dans toutes les bouches. Face à la fortune de ce terme, il est important de rappeler que l’invocation de cette pathologie pour qualifier le besoin que les individus ressentent à l’égard de certains outils et services numériques est un abus de langage. La Fédération Française des Télécoms a demandé à la sociologue Joëlle Menrath, à l’occasion de la 4ème « journée sans Facebook » de répondre à la question de l’addiction ou pas aux nouvelles technologies.

L’initiative de la « journée sans Facebook » est un indice, parmi d’autres, d’une préoccupation grandissante autour des effets de l’usage abondant de certains services ou outils numériques. Le succès actuel de la notion de « binge watching » qui indexe la visualisation de séries télévisées sur la consommation excessive et répétée d’alcool en est un autre signe.

La terminologie psychopathologique de l’addiction est aujourd’hui dans toutes les bouches : dans une enquête récente, nos interviewés se disent volontiers « addict » (à leur téléphone, à Facebook, à Twitter, aux séries TV…), de nombreux articles de presse fleurissent sur le sujet, des robinsonnades qui vantent les mérites de quelques mois « sans » ( internet, mobile, …) paraissent dans plusieurs pays (dont « J’ai débranché, Comment revivre sans Internet après une overdose », de Thierry Crouzet), et des études quantitatives mesurent désormais combien de français se déclarent « dépendants ».

Face à la fortune de ce terme, il est important de rappeler que l’invocation de cette pathologie pour qualifier le besoin que les individus ressentent à l’égard de certains outils et services numériques est un abus de langage.

En effet, la définition médicale de « l’addiction sans drogue », dite aussi « addiction comportementale » suppose a minima une reconnaissance par le sujet des dommages physiques et psychiques causés par son usage excessif et l’incapacité de réduire ou de réajuster sa conduite. Or, ce que nous racontent nos interviewés, peu après s’être présentés comme « addicts », ce sont précisément les incessants ajustements de leurs pratiques, au service d’une auto-discipline désormais perçue comme nécessaire. Telle adolescente choisit de positionner son ordinateur connecté sur un meuble devant lequel elle se trouve inconfortablement assise pour être sûre de ne pas y passer trop de temps.

Tel autre, étudiant, en rentrant chez lui après ses cours, choisit de poser son mobile avec un escabeau en haut d’une étagère dans la cuisine, comme on éloigne de soi une tablette de chocolat ; telle autre personne encore nous parle de ce restaurant sans réseau où elle choisit d’aller déjeuner. L’on peut aussi évoquer ces gestuelles facilement observables : retourner son mobile écran contre table lorsqu’on se sent happé par la lecture de SMS ou de diverses notifications, le laisser dans son sac, le mettre sur silencieux, etc.

Agir contre soi

La liste de ces stratégies est longue : elles sont autant de pratiques de « self-binding » pour reprendre la notion élaborée par le sociologue et philosophe Jon Elster, notamment dans son ouvrage au titre évocateur – Agir contre soi, La faiblesse de volonté[i]. Comme Ulysse qui se fait attacher au mât de son navire parce qu’il anticipe sa faiblesse de volonté face au chant de sirènes, les utilisateurs mettent en place des dispositifs et des gestuelles concrètes pour se garder des tentations numériques.

Mais il ne suffit pas de renvoyer dos à dos ces deux conceptions de l’addiction, en réduisant la conception triviale à son imprécision et son caractère impropre, au nom d’une catégorie médicale documentée par l’expérience clinique. La psychologie doit ici s’allier à l’approche ethnographique, qui engage à prendre au sérieux ce sentiment partagé par de nombreux individus, dans l’excès qu’ils déplorent, comme dans la formulation psychopathologique qu’ils empruntent.

En effet, en une décennie, nous avons vu dans nos enquêtes successives les inquiétudes cristallisées par les technologies numériques se déplacer sur le terrain de l’intériorité. En 2005, à l’époque de la généralisation de ses usages, le téléphone mobile suscitait des inquiétudes en termes de civilité, portant notamment sur la bonne marche des relations sociales dans les espaces publics.

Aujourd’hui, c’est sur le terrain intime que se situe la menace représentée par le téléphone mobile, par les réseaux sociaux ou les séries télé : le risque principal évoqué aujourd’hui par les individus est celui de dysfonctionnements tout intérieurs.

C’est la vie intérieure que les outils et les services numériques appareillent désormais : pour les personnes que nous rencontrons dans nos enquêtes, ils en sont comme des extensions, soumises à un fonctionnement comparable. Les limites entre soi et le téléphone mobile, sa tablette, son ordinateur ou encore Facebook, sont avant tout des limites à se fixer à soi-même – tant ces outils sont perçus comme les terminaisons numériques de l’intériorité. L’expérience nous est fréquemment relatée de SMS ou de posts sur les réseaux sociaux comme des débordements d’états émotionnels ou de fantasmes, qui, sans ces dispositifs, seraient restés lettres mortes[ii].

Endiguer ses pratiques numériques fait donc partie des restrictions quotidiennes que chacun s’impose pour tâcher de maintenir un équilibre de vie. Dans la gourmandise, dans la paresse, dans la délectation à la fiction, aux jeux, dans les plaisirs du corps, dans les usages numériques, l’excès est là, qui menace.

L’anthropologue Véronique Nahoum-Grappe[iii] a précisément décrit le glissement qui s’est opéré entre la condamnation de l’excès inscrite dans la culture religieuse européenne, et le paradigme médical et psychiatrique – un changement d’horizon, mais une semblable réprobation morale – qui fait de l’excès un « abus », notion toujours reliée à une trahison du social.

C’est de cette moralisation sous-jacente dont procède la « journée sans Facebook » qui tente de s’inscrire dans l’agenda collectif.

[i] Jon Elster, Agir contre soi, La faiblesse de volonté, Odile Jacob, 2007 ; Le laboureur et ses enfants, Deux essais sur les limites de la rationalité, Les éditions de Minuit, 1987.

[ii] Anne Jarrigeon, Joëlle Menrath, « Le SMS entre forme et geste », in Mobile et Création, sous la direction de Laurence Allard, Laurent Creton, Roger Odin, Armand Colin, 2014.

[iii] Véronique Nahoum-Grappe, Articles Excès et Abus du Dictionnaire des drogues et des dépendances, sous la direction de Denis Richard, Jean-Louis Senon et Marc Valleur, Larousse, 2009 ; La culture de l’ivresse, Essai de phénoménologie historique, Quai Voltaire, 1991.

Méthodologie

Les enseignements de ce billet sont tirés de :

- L’enquête Discours & Pratiques « Vie intérieure et vie relationnelle des individus connectés » réalisée par Olivier Aïm, Laurence Allard, Joëlle Menrath et Hécate Vergopoulos en 2012.

- Une enquête ethnographique Discours & Pratiques réalisée à l’automne 2013 par Joëlle Menrath : [Observatoire de la vie numérique des adolescents (12-17 ans)]

- 20 entretiens à domicile auprès d’adolescents de 12 ans à 17 ans, issus de milieux sociaux contrastés :

- 2 mois d’observations ethnographiques sur les places publiques, dans la rue, à la sortie des collèges/lycées, dans les cafés.

- À Paris, en Banlieue Ouest (Suresnes, Chaville) et en Banlieue Nord (Aulnay-sous-Bois), à Strasbourg et villages environnants, à Lisieux et villages environnants.

Nota bene : ces entretiens ethnographiques n’ont pas la valeur représentative d’un sondage quantitatif. En revanche, le temps passé avec chaque adolescent (2 heures minimum) dans son contexte de vie, ainsi que les contrastes des milieux d’appartenance, et des zones géographiques, permettent de repérer des tendances et de donner aux comportements une signification que les études chiffrées ne peuvent capter.

Catégorie : Actualités

La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) vous apporte des informations pour vous aider dans vos démarches.

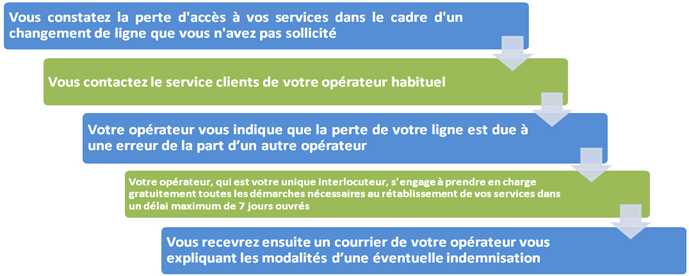

Si vous êtes confronté à l’une des trois situations suivantes, alors vous faîtes face à un changement de ligne non sollicité.

- Vous avez perdu l’accès à vos services (Internet, téléphonie, télévision) ;

- Et pourtant, vous ou un membre de votre foyer, n’avez effectué aucune démarche pour changer d’opérateur ou pour résilier ou modifier votre offre actuelle ;

- Vous contactez le service client de votre opérateur habituel qui vous indique que la perte de votre ligne est probablement due à une erreur de la part d’un autre opérateur.

Cet incident va être traité prioritairement et gratuitement par votre opérateur habituel qui va effectuer les actions nécessaires pour que vous retrouviez le plus rapidement possible l’accès à vos services.

Lors de votre appel, votre opérateur va vous demander de confirmer votre volonté de rester abonné à ses services et s’engage, dans ce cas, à effectuer toutes les démarches nécessaires au rétablissement de vos services, et ce gratuitement dans un délai de 7 jours ouvrés (hors samedi, dimanche et jours fériés) à partir du jour de votre appel.

Exemple : si vous avez contacté votre service client un lundi, votre opérateur s’engage à tout mettre en œuvre pour rétablir vos services avant le mercredi de la semaine suivante.

Votre opérateur habituel reste votre unique interlocuteur. Il se charge de tout (il rétablira le service, et contactera l’opérateur à l’origine de la perte de votre ligne afin que ce dernier stoppe toute action à votre égard. Exemple : annulation du contrat, facturation, …). Aussi, si vous êtes contacté par un autre opérateur, n’en tenez pas compte. Si vous recevez un colis, refusez-le.

Vous n’avez pas besoin de rappeler votre opérateur jusqu’au rétablissement de votre ligne.

Une fois l’ensemble de vos services rétablis, vous recevrez un courrier de votre opérateur confirmant si un autre opérateur a reconnu être à l’origine de la perte de vos services. Dans ce cas, vous bénéficiez d’une indemnisation :

Les opérateurs ont convenu d’appliquer un barème de 30 euros par semaine sans accès à vos services (avec un maximum de 120 euros).

Exemple : si, malgré les efforts déployés par votre opérateur, vos services n’étaient rétablis que 13 jours après votre appel, vous recevriez une indemnisation de 60 euros.