Category: Études et publications

Des acteurs responsables et innovants au service de l’aménagement numérique de tous les territoires

Les propositions 2022-2027 des opérateurs télécoms

Depuis plus de vingt ans, les opérateurs membres de la FFTélécoms déploient les infrastructures numériques pour apporter aux citoyens français, aux territoires urbains et ruraux, aux entreprises de toutes tailles, la meilleure connectivité possible, indispensable à leur développement économique et social. Ces opérateurs et leurs infrastructures constituent un pilier de la résilience du territoire à la crise sanitaire (télétravail, téléconsultation médicale, enseignement à distance), un pilier de la relance économique (les 10 milliards d’euros investis chaque année contribuent à hauteur de 60 milliards d’euros au PIB français) et de l’emploi (le déploiement de la fibre optique est le plus grand chantier industriel de France) et un pilier de la transition énergétique.

Les membres de la FFTélécoms sont par ailleurs parmi les plus engagés en matière de responsabilité sociale et environnementale, que ce soit en matière de protection des jeunes publics ou de maîtrise de leur empreinte environnementale.

Ils proposent, pour le quinquennat 2022-2027, 15 mesures destinées à libérer les investissements, accélérer les déploiements au bénéfice des territoires, de la relance et de l’emploi (I), dans un cadre concurrentiel équitable (II), responsable pour l’environnement et l’inclusion de tous les publics (III).

Couverture numérique : libérer les investissements au bénéfice des territoires, de la relance et de l’emploi

La fracture numérique recule significativement grâce au New Deal Mobile et aux déploiements records de la fibre. L’accès au Très Haut Débit (THD) fixe et mobile se généralise avec 99 % de population couverte en 2021.

La France est en tête du classement en Europe dans le déploiement de la fibre optique avec près de 30 millions de prises en fibre optique ouvertes à la commercialisation à fin 2021… Faciliter l’accélération des déploiements et permettre leur achèvement participera au renforcement de la relance économique.

- Proposition 1 :

Introduire des mesures législatives/règlementaires permettant l’accélération des déploiements des infrastructures numériques :

- Adapter les règles de déploiement dans les communes littorales ;

- Faciliter les raccordements électriques ;

- Sécuriser les déploiements en adaptant le régime des baux accueillant ces infrastructures ;

- Améliorer le dialogue et la concertation entre tous les acteurs : collectivités, équipes projet et opérateurs ;

- Créer un volet « soutien aux infrastructures » au service du déploiement des réseaux Très Haut Débit destiné à financer les raccordements complexes à la fibre.

La multiplication des actes de vandalisme sur les réseaux, avec de lourdes conséquences potentielles notamment sur l’acheminement des communications d’urgence, et une gêne préjudiciable aux abonnés, dans leur vie au quotidien, appelle une réponse publique adaptée.

- Proposition 2 :

Intensifier la prévention et la lutte contre les actes de malveillance et de dégradation des infrastructures numériques en renforçant les réquisitions et en durcissant les sanctions pénales à l’encontre de leurs auteurs.

L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) appliquée aux stations radioélectriques est un impôt de production qui pénalise l’investissement. Depuis sa création en 2011, cette taxe a généré une recette de 1,9 milliard d’euros. Sa forte croissance actuelle et à venir, contraire à sa vocation initiale, ponctionne la capacité d’investissement des opérateurs et se réalise au détriment de l’aménagement numérique du territoire.

- Proposition 3 :

Engager une réforme de l’IFER mobile sur la base du rapport du Gouvernement remis au Parlement en 2021, en concertation avec les associations d’élus afin de préserver la capacité des opérateurs à poursuivre les déploiements mobiles (4G, 5G) et rester compétitifs au niveau européen et international.

La Taxe sur les Opérateurs de Communications électroniques (TOCE), désormais sans lien avec le financement de l’audiovisuel public, impacte fortement les capacités d’investissement des opérateurs (2,7 milliards d’euros versés depuis 2009, soit l’équivalent de plus de 20 000 antennes 4G) seuls contributeurs à cette taxe.

- Proposition 4 :

Promouvoir une réforme de la TOCE en révisant son assiette afin de rendre éligibles d’autres acteurs du numérique tout en diminuant le montant versé par les opérateurs en contrepartie des investissements réalisés chaque année en matière d’aménagement numérique du territoire.

Le secteur des infrastructures numériques doit à la fois sécuriser ses ressources en emploi pour soutenir son rythme de déploiement des réseaux en fibre optique tout en valorisant la formation de ses collaborateurs et anticiper les nouveaux besoins en préparant les futures transitions professionnelles.

- Proposition 5 :

Assurer la promotion des emplois et formations dans le secteur de la fibre optique auprès du public et accompagner les transitions professionnelles vers les futurs métiers des infrastructures numériques.

Compétitivité et équité : favoriser l’essor d’acteurs locaux à dimension européenne et internationale

Les asymétries réglementaires entre opérateurs télécoms et géants de l’internet perdurent ; elles doivent impérativement être corrigées afin d’assurer un traitement équitable de tous les acteurs de l’écosystème numérique.

- Proposition 6 :

Évaluer, la conformité, d’une part des actes législatifs existants, et d’autre part de toute réforme, au principe de concurrence équitable (level playing field) avec les autres acteurs du numérique afin de ne plus créer de nouveaux écarts entre les acteurs, généraliser les études d’impact ex ante et ex post sur ces sujets.

Le cadre actuel de régulation de la cybersécurité en Europe n’est applicable qu’à quelques entreprises. Or, une sécurité robuste dépend de la résilience de l’intégralité de la chaîne de valeur.

- Proposition 7 :

Poursuivre les travaux de réforme de la directive NIS afin que les éditeurs de logiciels d’importance stratégique et les équipementiers soient responsabilisés au même titre que les opérateurs télécoms.

Les opérateurs télécoms sont des acteurs essentiels de l’offre légale en matière de contenus culturels. Ils en sont les premiers promoteurs grâce à leur activité de distributeurs de centaines de services linéaires et à la demande via leurs réseaux Très Haut Débit, leurs boîtiers TV innovants ou leurs applications pour mobiles et tablettes. En 2020, les opérateurs ont acquitté près de 300 millions d’euros de prélèvements pour le financement du secteur culturel, soit 1/3 de la fiscalité spécifique du secteur des télécoms (Taxe sur les Services de Télévision due par les Distributeurs TST-D, copie privée).

- Proposition 8 :

Inscrire la compétitivité des distributeurs de services de médias audiovisuels comme un objectif dans la loi au même titre que les éditeurs, et ne pas leur imposer d’obligations nouvelles qui ne s’appliqueraient pas aux autres acteurs du numérique proposant des services équivalents.

- Proposition 9 :

Remettre à plat la gouvernance de la commission copie privée dans la suite du rapport demandé par le Parlement, et objectiver les méthodes de calcul de la redevance et les études d’usage.

Doté de règles non révisées depuis 2012, le compte de soutien de l’audiovisuel et du cinéma des distributeurs de services de médias audiovisuels devient un frein à l’innovation et un poids injustifié en taxant les offres toujours plus diversifiées des opérateurs, sans lien avec l’audiovisuel.

- Proposition 10 :

Faire entrer dans l’assiette de la TST-D de nouveaux acteurs qui proposent des services équivalents à ceux des distributeurs de services audiovisuels, et réduire l’assiette des Fournisseurs d’Accès Internet aux seuls services donnant accès à de la télévision.

Depuis plus de dix ans, la fiscalité sectorielle des opérateurs télécoms français augmente, creusant le fossé fiscal existant avec les acteurs de l’internet extra-européens qui n’y sont pas assujettis.

- Proposition 11 :

Inciter à la mise en œuvre des piliers 1 et 2 de la réforme de la fiscalité internationale à l’ère du numérique proposée par l’OCDE, en excluant les opérateurs de communications électroniques de leur champ d’application, ou a minima en la conditionnant à une suppression des taxes sectorielles.

Innovation et transition écologique : un numérique plus sûr et responsable

La responsabilisation environnementale des principaux fournisseurs de contenus numériques sur internet et l’accompagnement des consommateurs dans un usage plus responsable du numérique sont indispensables à la transition écologique.

- Proposition 12 :

établir les conditions et modalités d’une juste contribution économique et technique des grands fournisseurs de contenus aux coûts des réseaux afin d’assurer leur soutenabilité économique et environnementale.

La commercialisation des produits numériques reconditionnés et des services de réparation restent taxés au même niveau que la commercialisation de produits neufs.

- Proposition 12 :

Promouvoir auprès des consommateurs les équipements électroniques issus d’activité de préparation et de réemploi et les services de réparation en réduisant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au niveau de l’Union Européenne.

La Fédération et ses membres sont engagés de longue date afin de sensibiliser leurs abonnés aux enjeux d’un numérique responsable et plus particulièrement les personnes les plus fragiles et exposées. Pour autant, l’ensemble des acteurs (privés, publics) ne participent pas forcément à l’inclusion de l’ensemble des publics.

- Proposition 14

Mettre en œuvre un grand plan collectif de sensibilisation des jeunes publics et des familles sur les enjeux de l’internet (haine en ligne, cyberharcèlement, outils de contrôle parental, etc.).

- Proposition 15

Mettre en œuvre de façon effective l’article 105 de la loi de 2016 relatif aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques au travers du développement d’un plan métier de formation, de l’activation réelle de l’accessibilité téléphonique des services publics et des entreprises.

Category: Études et publications

4 ans après la signature d’un accord inédit entre le Gouvernement, l’Arcep et les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile, le New Deal Mobile est une réalité tangible dans les territoires. En janvier 2018, les opérateurs s’étaient engagés à accélérer la couverture numérique du territoire, en contrepartie l’État s’était quant à lui engagé, avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), à donner aux opérateurs de la visibilité et de la stabilité jusqu’en 2030 sur leurs fréquences.

Document | New Deal Mobile : une réalité tangible dans les territoires :

Transcription | La Fédération Française des Télécoms vous informe. New Deal Mobile : une réalité tangible dans les territoires.

Les avancées du new deal mobile au 31 décembre 2021 :

- Généraliser la 4G sur l’ensemble des sites en propre des opérateurs avant fin 2020. Tous les sites 3G en propre de chacun des opérateurs ont basculé en 4G. L’objectif est atteint !

- Généraliser la 4G sur les sites multiopérateurs issus des anciens programmes zones blanches d’ici fin 2022. 2 319 anciens sites ZB CB (zones blanches centres-bourgs) ont basculé en 4G pour les 4 opérateurs soit 89 % de l’objectif à atteindre d’ici fin 2022.

- Couverture de 5000 nouvelles zones par opérateur identifiées par les élus de terrain au sein d’équipes projets locales d’ici fin 2027. 1 115 nouveaux pylônes 4G multi-opérateurs ont été construits et mis en service.

- Généraliser la 4G le long des axes routiers prioritaires. Entre 99,6 % et 99,8 % des axes routiers sont couverts en 4G (à l’extérieur).

Les moyens d’accélérer les déploiements des infrastructures mobiles

La Fédération Française des Télécoms a engagé une réflexion sur les moyens permettant de simplifier les règles de déploiements des réseaux mobiles. L’objectif est d’atténuer les contraintes en matière d’implantation d’antennes-relais de téléphonie mobile et de sécuriser sur le long terme les investissements consentis. En ce sens un dialogue continu avec les pouvoirs publics pour faciliter les déploiements est indispensable. Nos propositions :

- Favoriser l’implantation des sites mobiles dans les communes littorales.

- Mettre à disposition des terrains viabilisés et raccordés à l’électricité qui réduisent le délai réglementaire

de mise en service d’un site mobile de moitié (12 mois au lieu de 24 mois). - Lutter contre la spéculation foncière en sécurisant les baux télécoms.

Les actions de valorisation du new deal mobile

Un service clé en main à destination des élus

La Fédération Française des Télécoms organise régulièrement des rencontres avec les députés et sénateurs pour leur présenter l’état d’avancement du New Deal Mobile. Elle propose des services clés en main aux élus, aux collectivités et aux parlementaires, en plus des inaugurations de pylônes 4G multi-opérateurs : réalisation de cartes par département permettant de visualiser avec précision l’état d’avancement du New Deal Mobile, réunions pédagogiques d’information, participation à des colloques et aux congrès des associations nationales d’élus.

Retrouvez le Guide d’accompagnement des maires 2021 :

La Fédération Française des Télécoms et ses membres ont par ailleurs pris l’initiative de rédiger un protocole de coopération liant les opérateurs et les associations nationales de collectivités. Ce document, plus détaillé, a pour objectif d’harmoniser et de standardiser le processus de construction des sites mobiles identifiés dans le cadre de ce dispositif.

Category: Études et publications

Retrouvez l’étude 2021 d’Arthur D. Little sur l’économie des Télécoms : messages clés et analyses sur l’écosystème numérique mondial et français.

L’étude du cabinet de conseil Arthur D. Little édition 2021 met à jour les indicateurs économiques sur le marché des Télécoms. Vous trouverez les messages clés, les analyses sur l’écosystème numérique mondial et celui de la France.

Document | Étude Arthur D. Little 2021 sur l’économie des télécoms (synthèse) :

Category: Études et publications

La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) a rendu publique le 14 décembre 2021 l’édition 2021 de l’étude sur l’économie du secteur des télécoms en France réalisée par le cabinet Arthur D. Little.

Cette nouvelle édition montre de manière très factuelle que les opérateurs télécoms français ont renforcé leurs investissements malgré la crise sanitaire pour soutenir le développement des usages et contribuer à la transition numérique du pays par le déploiement de nouveaux réseaux fixes et mobiles (fibre et 5G). Ils contribuent ainsi à la relance économique et industrielle, au pouvoir d’achat des Français, et à la transition énergétique.

Toutefois, le secteur souffre d’un traitement fiscal et réglementaire inéquitable.

L’étude invite ainsi la Fédération à proposer des pistes de politiques publiques qui permettraient, en résolvant ces difficultés, de placer la France dans le Top 10 mondial à l’horizon 2030 en termes de « maturité réseaux ».

1. Le secteur des télécoms contribue à la relance de l’économie, au pouvoir d’achat des Français et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre.

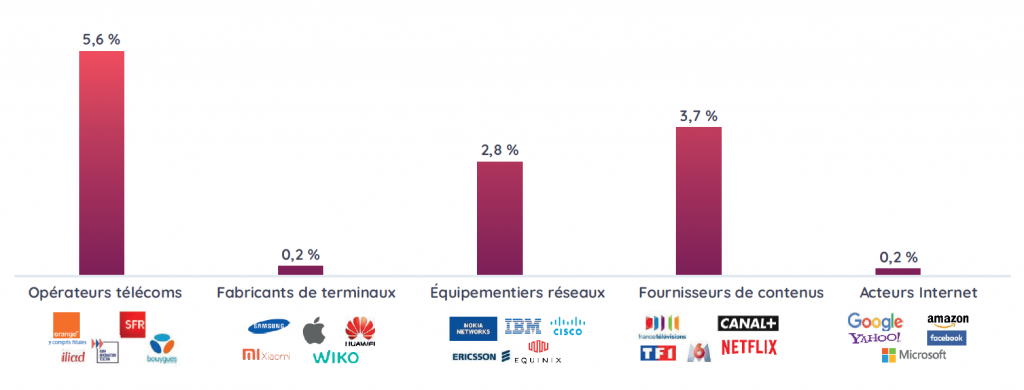

Les opérateurs télécoms en France jouent un rôle moteur dans l’écosystème numérique français. Ils représentent 78 % des investissements et 71 % des emplois.

Ils sont champions des investissements en Europe, avec 136 euros par habitant.

Chaque euro investi alimente le PIB de 6 euros supplémentaires.

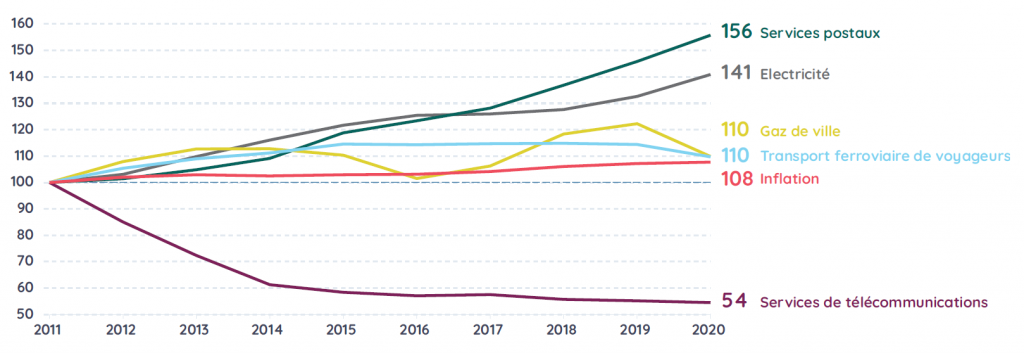

Les prix des services télécoms, qui représentent moins de 2 % des dépenses des ménages, contre 2,6 % il y a dix ans, diminuent contrairement à tous les autres secteurs régulés, dans lesquels les tarifs augmentent. Depuis 10 ans, les opérateurs télécoms rendent du pouvoir d’achat aux Français.

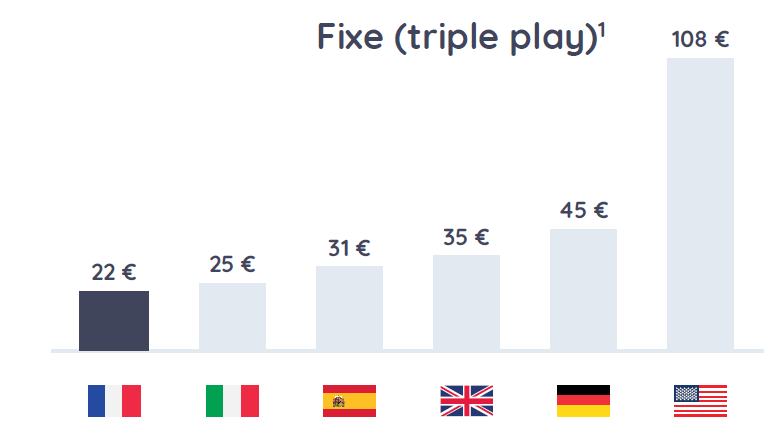

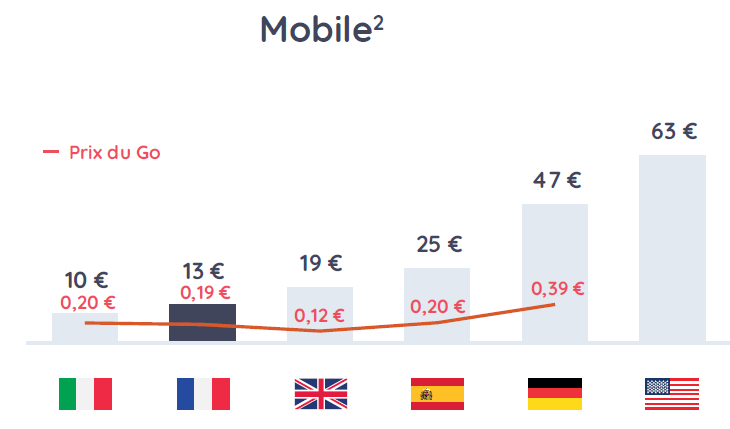

Les tarifs des services télécoms fixes et mobiles en France restent parmi les plus bas des grands pays occidentaux.

Un seuil historique d’investissements s’établissant à 11,5 Milliards d’Euros, a été franchi en 2020. En moyenne sur 5 ans, le secteur télécoms est le secteur qui porte les plus forts investissements privés dans les infrastructures en France. L’équivalent chaque année de 126 hôpitaux construits. Et cela, malgré un chiffre d’affaires en baisse.

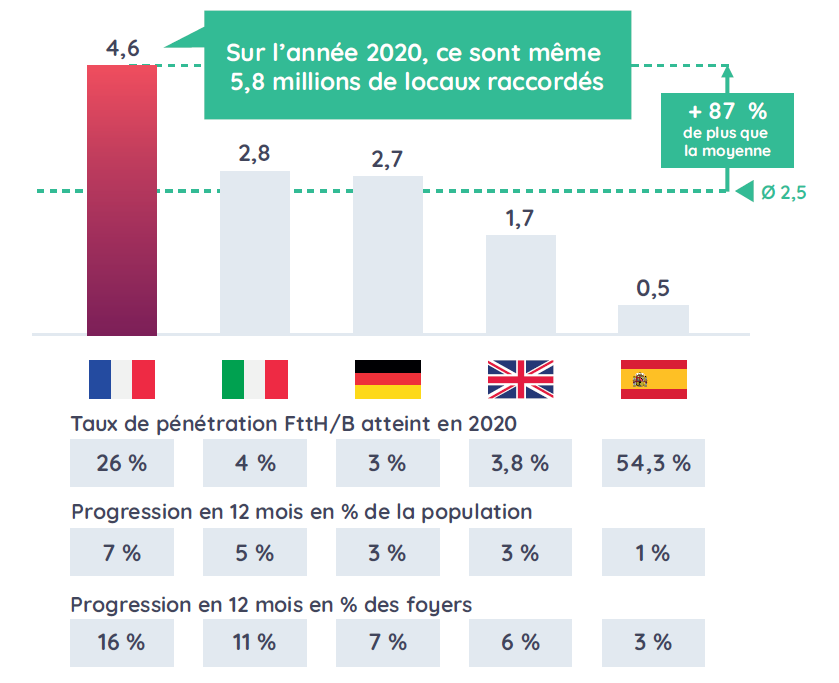

L’effort d’investissement français (CAPEX/CA) a permis de mettre en place une infrastructure de qualité et une couverture du territoire améliorée afin de connecter tous les Français (avec notamment le déploiement de la fibre multiplié par trois en 3 ans dans les zones moins denses). Plus globalement, le rythme français de déploiement de la fibre optique est unique en Europe (presque le double de prises déployées en France sur 12 mois par rapport à la moyenne des grands pays européens).

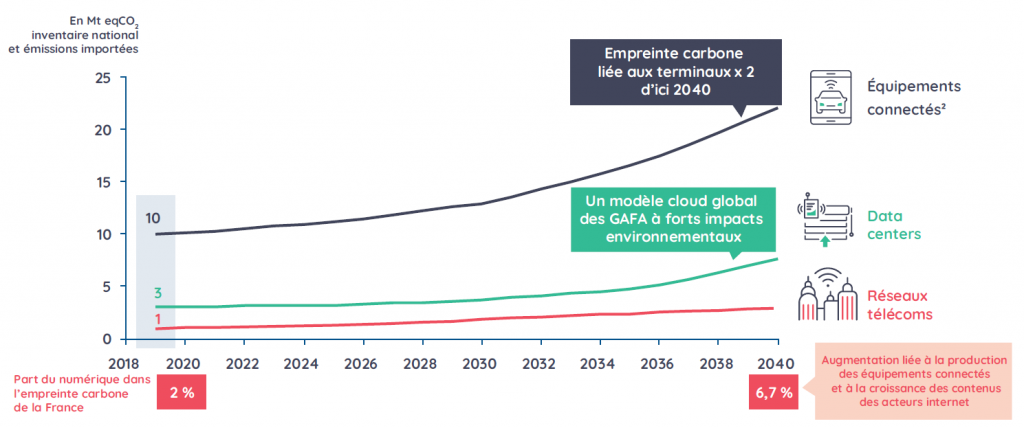

L’impact du numérique dans l’empreinte carbone de la France[1] est faible (2 % en 2020) et les réseaux télécoms ne représentent que 7 % environ des émissions du secteur numérique[2]. Pour autant, les opérateurs s’engagent à respecter, à leur échelle les accords de Paris.

Les télécoms apparaissent même comme l’une des solutions aux défis environnementaux.

2. Pour autant, le secteur des télécoms souffre d’un traitement réglementaire et fiscal inéquitable.

Bien que représentant 47 % des revenus totaux de l’économie numérique, les opérateurs télécoms s’acquittent de 81 % des impôts et taxes du secteur.

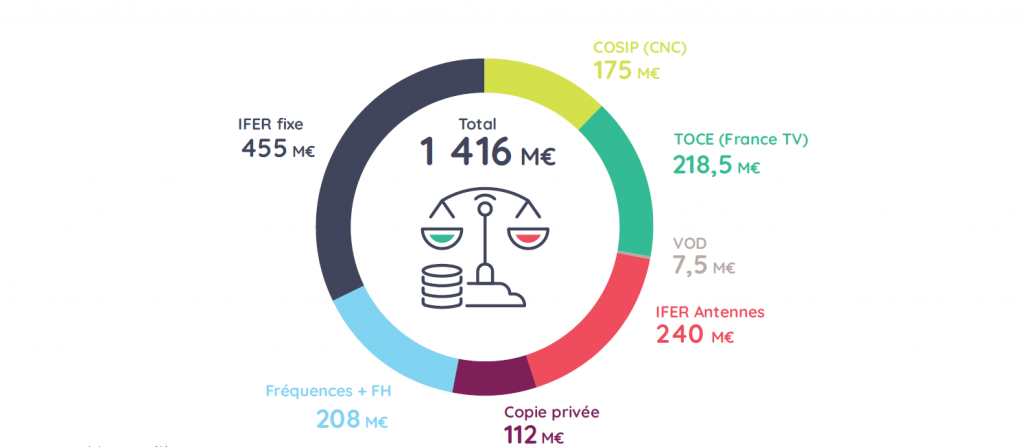

Cela est dû notamment aux impôts spécifiques sectoriels qui représentent une part majeure de la fiscalité des opérateurs en France (1,416 million d’euros en 2020 payés par les 4 principaux opérateurs, dont 500 millions environ versés au secteur de la culture et 240 millions versés au titre de l’IFER mobile).

Le revenu des opérateurs télécoms européens a progressé lentement depuis 2011 tandis que celui des acteurs asiatiques et américains est à + 50 %.

3. En conséquence de ces constats, les opérateurs de la FFTélécoms appellent les pouvoirs publics à soutenir le rôle contributif des télécoms.

En soutenant l’effort d’investissement des opérateurs, via l’allégement des contraintes réglementaires et fiscales pour le déploiement des nouvelles infrastructures. Cela permettra à la France de faire son entrée dans le Top 10 du classement mondial des pays en fonction de leur « maturité réseaux », à l’horizon 2030 (17ème position mondiale en 2020).

En mettant en œuvre des conditions favorables au développement d’un numérique répondant aux enjeux environnementaux, par exemple par la mise en place d’une fiscalité adaptée aux produits reconditionnés, et en adoptant des mesures incitatives afin de rendre plus responsables les utilisateurs des réseaux télécoms.

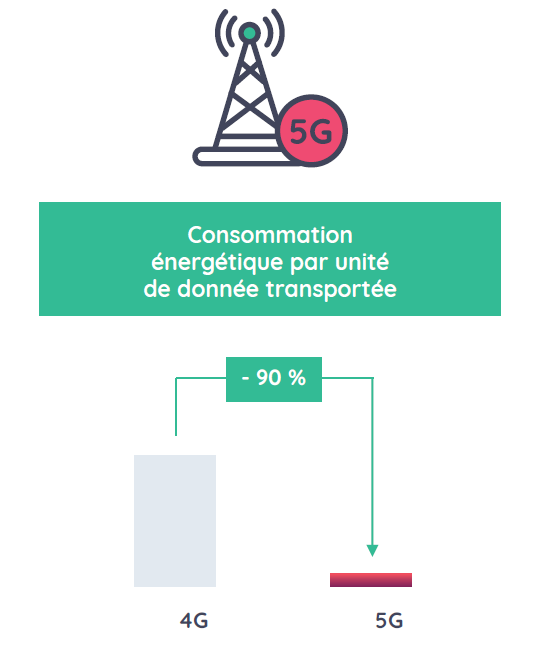

L’étude souligne à cet égard que le déploiement de réseaux de nouvelles technologies constitue une des clés pour réussir la transition vers une économie responsable et plus respectueuse de l’environnement. En effet, les réseaux ont une efficacité énergétique croissante : le passage à la fibre optique divise par 3 la consommation énergétique des réseaux fixes ; le passage à la 5G augmente de 90 % l’efficacité énergétique des communications mobiles. De plus, les technologies de communication déployées permettent une substitution des usages. Les télécoms apportent donc des solutions aux défis environnementaux et facilitent également la transition écologique.

En s’assurant que toute nouvelle obligation ne contrevienne pas au principe de conditions de concurrence équitable (level playing field) entre les acteurs de l’écosystème numérique, notamment les grandes plateformes qui à ce titre devraient être sollicitées pour le financement des réseaux. La Présidence Française de l’Union européenne constitue à cet égard une opportunité de lancer le débat dont il faut se saisir.

Contacts presse :

- Aude Boisseranc · Responsable des affaires institutionnelles · aboisseranc[at]fftelecoms[.]org.

- Alice Provost · Chargée de communication · aprovost[at]fftelecoms[.]org.

[1] Étude économique « Les télécoms : premiers acteurs du numérique », Arthur D. Little pour la Fédération Française des Télécoms, 2020 et 2021.

[2] Les datas centers et les terminaux représentent la plus grande part des émissions du secteur numérique.

Category: Études et publications

Étude économique 2021 | Les Télécoms : premiers acteurs du numérique (PDF, 3 MO)

Créée en 2007, la Fédération Française des Télécoms réunit les opérateurs de communications électroniques en France.

Elle a pour mission de promouvoir une industrie responsable et innovante au regard de la société, de l’environnement, des personnes et des entreprises du secteur, en défendant les intérêts économiques de ses adhérents et en participant à la valorisation de la profession au niveau national et international. Pour réaliser ses missions, la Fédération organise dans l’intérêt de ses membres, un dialogue structuré et constant avec l’ensemble des parties prenantes du secteur et de son environnement institutionnel et privé. Elle privilégie chaque fois que possible la régulation ouverte.

Elle assure de façon exigeante la représentation du secteur sur les questions d’intérêt commun dans le respect absolu des règles de la concurrence en vigueur.

1. L’essor des usages dans le contexte de l’arrivée de la 5G

L’essor des usages :

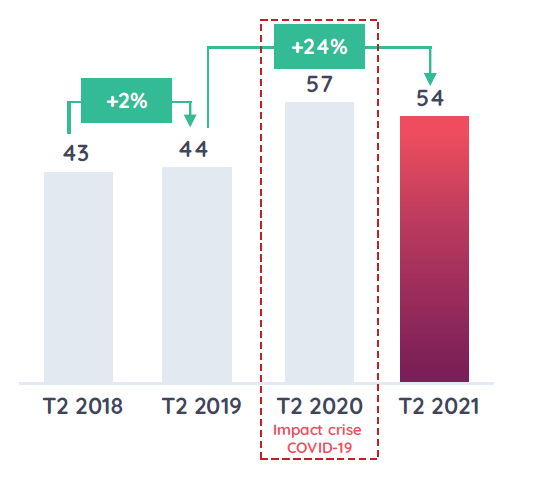

Évolution de la consommation voix mobile ;

France, T2 2018 – T2 2021, milliards de minutes.

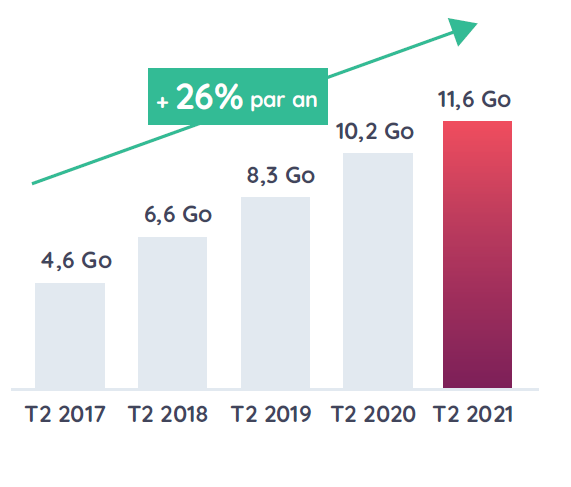

Consommation de données 4G[1] ;

Moyenne mensuelle

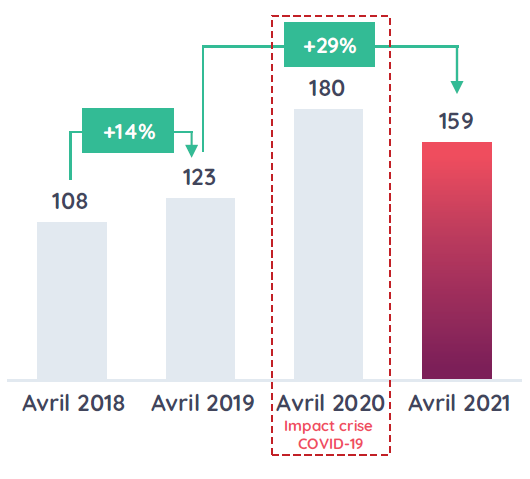

Temps moyen passé sur Internet par jour ;

Fixe et mobile, Avril 2018 – Avril 2021, en minutes/jour ;

À titre illustratif, 15h sur Netflix qualité standard (ou 3,5h Haute Définition) ou 1h20 d’appel vidéo via WhatsApp par jour.

Source : Arcep, Données Médiamétrie, analyse Arthur D. Little.

[1] Consommation par carte active 4G.

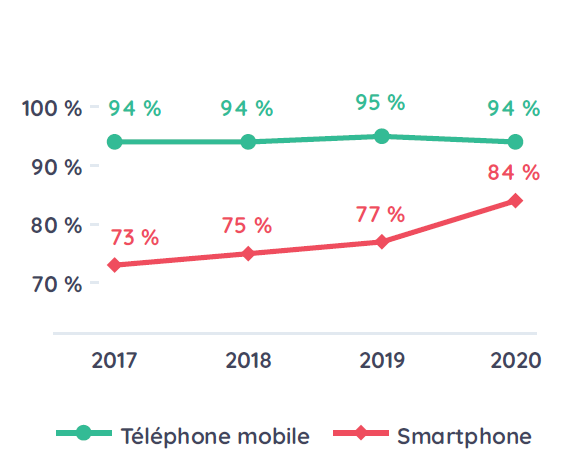

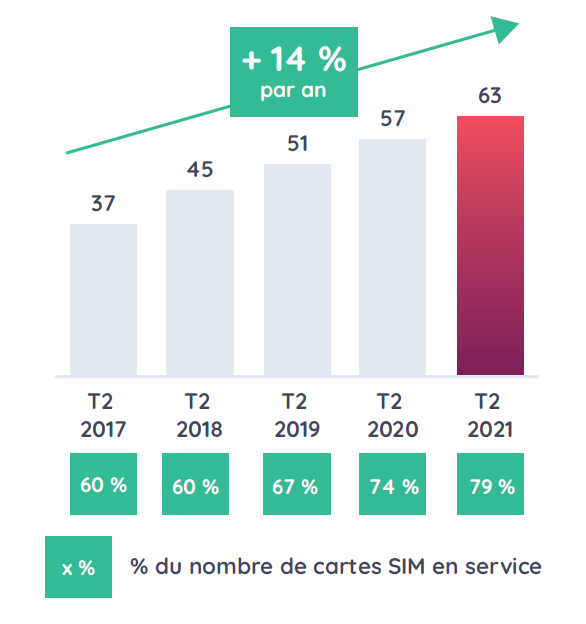

La progression constante de la 4G et l’essor de la 5G :

Taux de pénétration du téléphone mobile ;

Cartes actives 4G ;

Millions de cartes actives, hors M2M.

Ventes de terminaux 5G

France, 2020 et T1 2021.

- 2020 : 1,2 million de smartphones 5G vendus ;

- T1 2021 : 1 million de smartphones 5G vendus soit 33 % des smartphones vendus, 50% de ventes en valeur.

Source : Arcep, analyse Arthur D. Little.

2. Des investissements toujours plus élevés

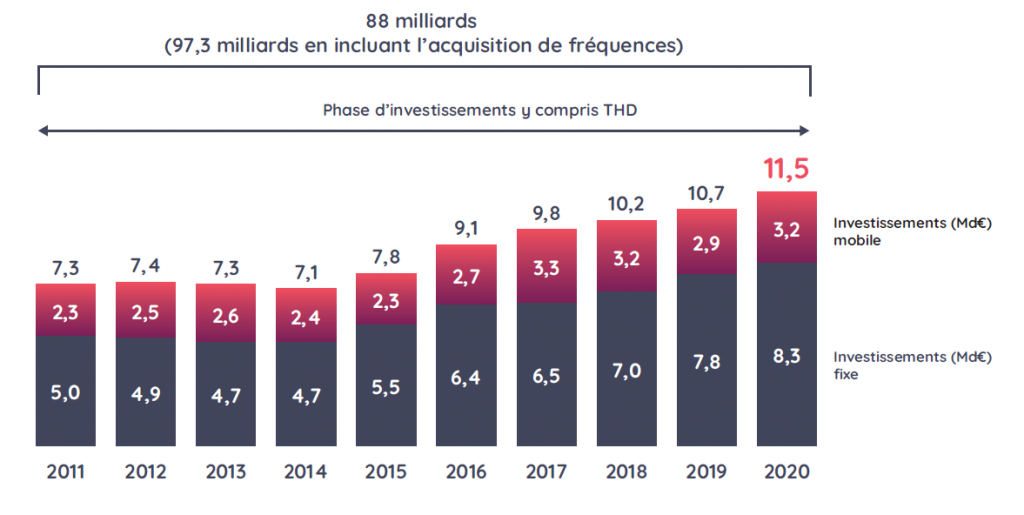

Record historique de 11,5 Mds€ en 2020 :

Investissements dans les réseaux télécoms[1];

France, 2011-2020, milliards d’euros.

Plus 9,1 milliards d’euros d’achats de fréquences sur la période 0,9 en 2011 ; 2,6 en 2012 ; 2,8 en 2015 ; 2,8 en 2020.

Source : Arcep (données 2020 provisoires), analyse Arthur D. Little.

[1] Investissement hors achats de fréquences mobiles de l’ensemble du secteur des télécoms dans les réseaux (opérateurs de services de télécommunications et autres acteurs).

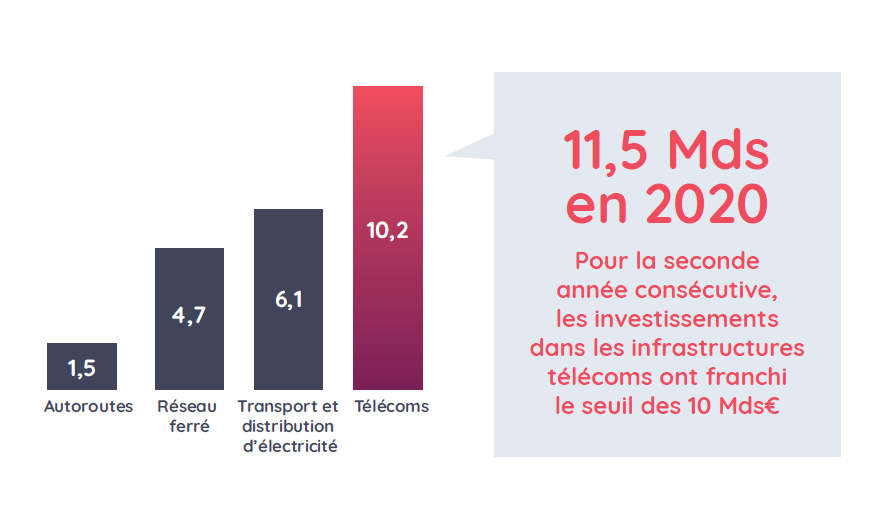

Le champion des investissements privés :

Poids des investissements[1] du secteur télécoms vs autres secteurs ;

France, 2016-2020, moyenne annuelle sur 5 ans, milliards d’euros

11,5 milliards d’euros en 2020

Pour la seconde année consécutive, les investissements dans les infrastructures télécoms ont franchi le seuil des 10 milliards d’euros équivalents aux investissements suivants, chaque année…

- 126 Hôpitaux ;

- 89 Airbus A 320 Neo (prix catalogue) ;

- 2 236 éoliennes (x 2 vs. parc actuel) ;

- 800 écoles ;

- 4 millions de Vélibs en service (x190 vs. parc actuel France).

Source : Entreprises, Recherches documentaires, analyse Arthur D. Little.

[1] Télécoms : chiffres Arcep (hors achat de fréquences) ; Électricité : ERDF ; RFF; Autoroutes : ASFA (Sanef, SAPN, ASF, …).

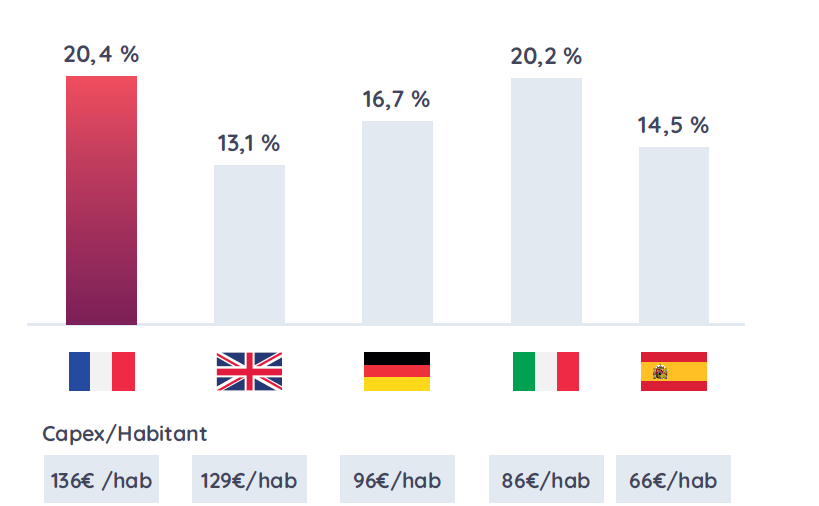

Un effort des opérateurs français inédit en Europe :

Taux d’effort d’investissement par pays (CAPEX1/Chiffre d’affaires[1]) ;

Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie, 2020.

Source : Rapport annuel, analyse Arthur D. Little.

[1] Chiffre d’affaires, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile supérieur à 10 %.

Nombre de locaux raccordés en FttH/B sur 12 mois[2] ;

Sélection de pays européens, septembre 2019 à septembre 2020, millions de locaux.

Source : Panorama 2021 du FttH Council of Europe, analyse Arthur D. Little.

[2] Locaux déployés entre Sept 2019 et Sept 2020.

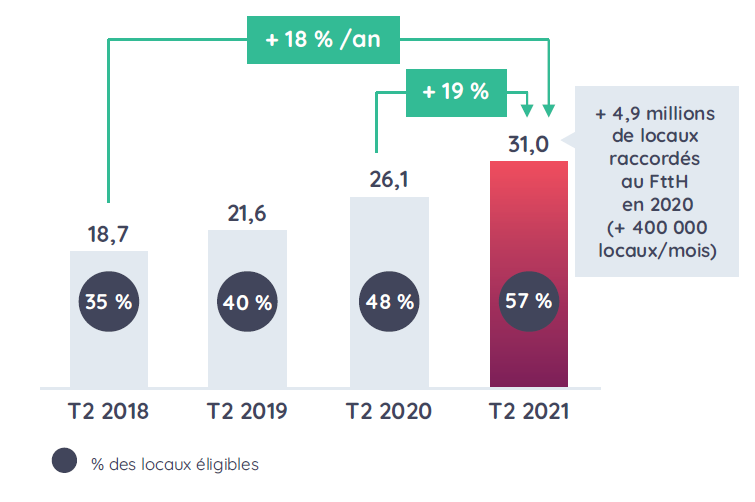

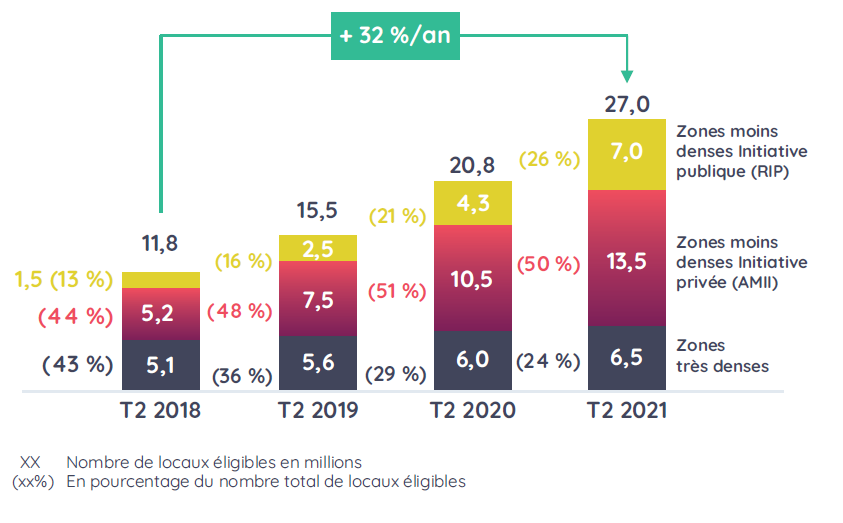

3. Des réseaux de qualité déployés à un rythme accéléré

Le déploiement des réseaux fixes :

Déploiement du très haut débit ;

Locaux éligibles à une offre très haut débit[1] en millions de locaux

Raccordement des territoires

Un déploiement de la fibre FttH x3/en 3 ans dans les zones moins denses.

Source : Arcep, opérateurs, Analyse Arthur D. Little

[1] Très Haut Débit, THD : débit supérieur ou égale à 30 mégabits.

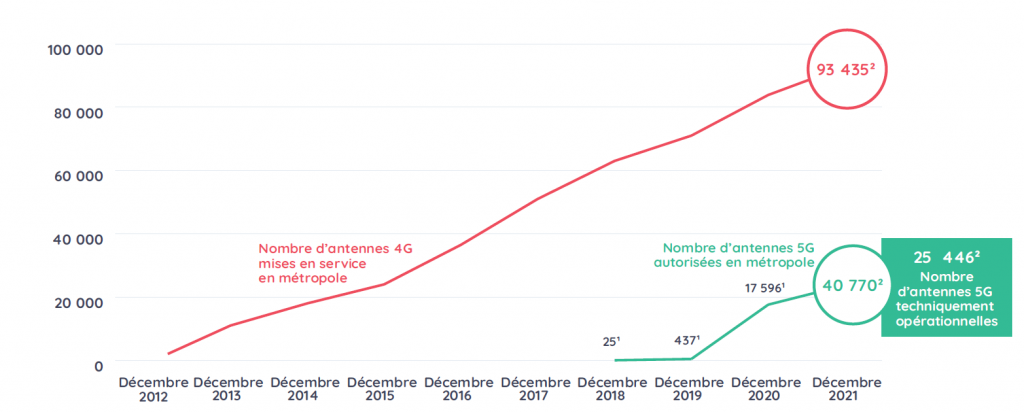

Le déploiement des réseaux mobiles :

Déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G (tous opérateurs – métropole).

Source : Observatoire des réseaux mobiles de l’ANFR.

[1] Expérimentations.

4. Des prix historiquement bas

La France, parmi les prix les plus bas des grands pays occidentaux :

Comparaison des offres fixe et mobile d’opérateurs leaders

Sélection de pays, Octobre 2021, toute taxe comprise par mois

Hors promotions, hors frais de raccordement,

Par pays, sélection du forfait le plus compétitif en termes de prix au sein des opérateurs avec une PDM supérieur à 10 %.

Source : Sites opérateurs, analyse Arthur D. Little.

[1] Offres triple play uniquement ; téléphonie illimitée au moins vers les fixe ; Internet haut débit illimité via xDSL ou fibre ; télévision incluse, hors packs additionnels ; opérateurs dont la part de marché > 10 % hors promotions.

[2] Appels illimités (quand disponible sinon > 500 minutes), SMS/MMS illimités, Internet au moins 50 Go ; offres sans terminal, offres sans engagement quand disponible ; opérateurs dont la part de marché > 10 %.

Les télécoms sont le seul secteur régulé à avoir baissé ses prix depuis 10 ans :

Évolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de services ;

France, 2011 – 2020, Base 100 en 2011.

Source : INSEE, analyse Arthur D. Little.

5. Une fiscalité pénalisante

Des conditions de concurrence inéquitables avec les géants de l’Internet :

Niveau d’imposition[1] en pourcentage des revenus[2],[3] ;

pour les principaux acteurs de l’écosystème numérique en France, 2020.

Source : Diane, rapports annuels, Analyse Arthur D. Little.

[1] Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés hors amendes/accord/redressements payés par les acteurs Internet entre 2018 et 2020.

[2] CA déclaré en France ou recherche documentaire.

[3] Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France.

Le poids de la fiscalité spécifique :

Fiscalité spécifique (en millions d’euros) ;

Consolidation des taxes et redevances sectorielles payées par les cinq principaux opérateurs (Bouygues Telecom, EuroInfo Telecom, Free, Orange et SFR).

Source : consolidation FFTélécoms.

6. Les télécoms françaises toujours sous tension

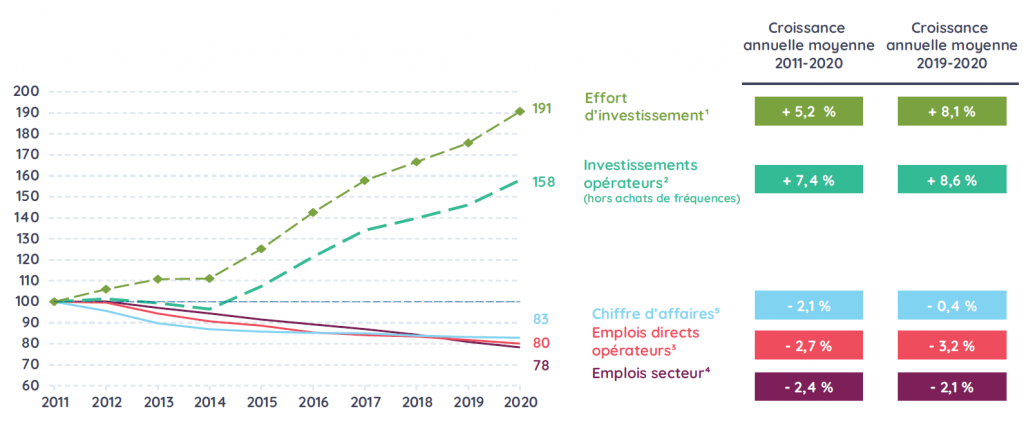

Une pression continue sur les revenus malgré un effort d’investissement croissant :

Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France ;

France, 2011-2020, base 100 en 2011.

Croissance annuelle moyenne 2011-2020 :

- +5,2 % | Effort d’investissement[1] ;

- + 7,4 % | Investissements opérateurs[2] (hors achats de fréquences) ;

- -2,1 % | Chiffre d’affaires[5] ;

- -2,7 % | Emplois directs opérateurs[3] ;

- -2,4 % | Emplois secteur[4].

Croissance annuelle moyenne 2019-2020 :

- +8,1 % | Effort d’investissement[1] ;

- +8,6 % | Investissements opérateurs[2] (hors achats de fréquences) ;

- -0,4 % | Chiffre d’affaires[5] ;

- -3,2 % | Emplois directs opérateurs[3] ;

- -2,1 % | Emplois secteur[4].

Source : Arcep, DARES, Insee, analyse Arthur D. Little.

[1] Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs.

[2] Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2020.

[3] Chiffres Arcep.

[4] Chiffre Arcep comprenant une partie des emplois indirects.

[5] Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2018 correspondant au revenu perçu auprès du client final.

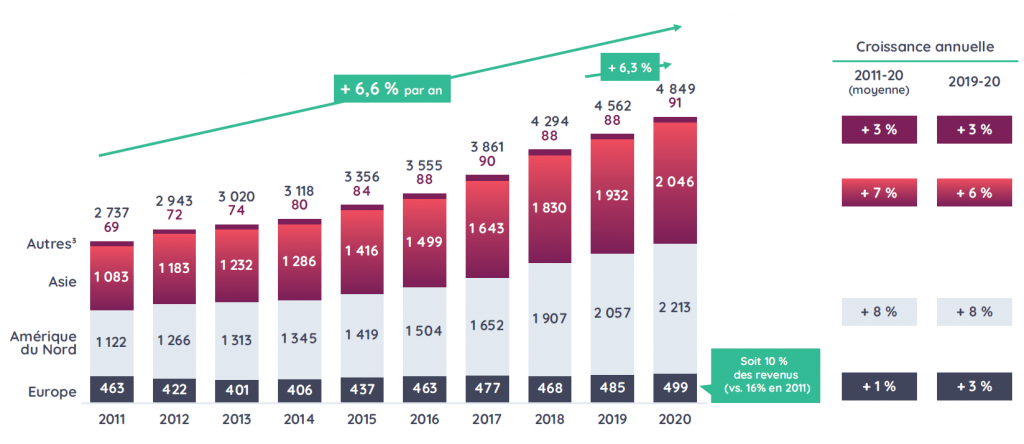

7. L’Europe numérique stagne dans un marché mondial en pleine croissance

L’Europe distancée par les champions américains et asiatiques :

Revenus de l’écosystème numérique[1] ;

Monde, 2011-2020, milliards d’euros constants[2].

Croissance annuelle 2011-2020 :

- +3 % | Autres[3] ;

- +7 % | Asie ;

- +8 % | Amérique du Nord ;

- +1 % | Europe.

Croissance annuelle 2019-2020 :

- +3 % | Autres[3] ;

- +6 % | Asie ;

- +8 % | Amérique du Nord ;

- +3 % | Europe.

Source : Thomson Reuters Eikon, analyse Arthur D. Little.

[1] Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2020.

[2] Euros constants 2020.

[3] Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen Orient, Afrique et Amérique du Sud).

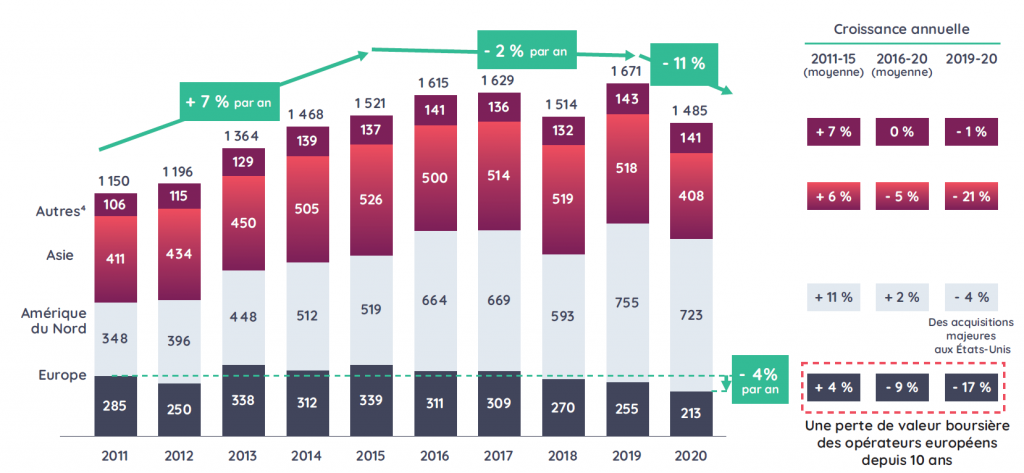

Une capitalisation boursière des opérateurs télécoms en berne en 2020, faute de croissance :

Capitalisation boursière des opérateurs télécoms par région[1],[2] ;

Monde, 2011-2020, milliards d’euros constants[3].

Croissance annuelle 2011-2015 :

- +7 % | Autres[4] ;

- +6 % | Asie ;

- +11 % | Amérique du Nord ;

- +4 % | Europe.

Croissance annuelle 2016-2020 :

- 0 % | Autres[4] ;

- -5 % | Asie ;

- +2 % | Amérique du Nord ;

- -9 % | Europe.

Croissance annuelle 2019-2020 :

- -1 % | Autres[4] ;

- +21 % | Asie ;

- -4 % | Amérique du Nord ;

- -17 % | Europe.

Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little

[1] Nationalité selon la localisation du siège social.

[2] Panel de 180 entreprises : par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2020.

[3] Euros constants 2020.

[4] Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen Orient, Afrique et Amérique du Sud).

8. Les télécoms et l’environnement

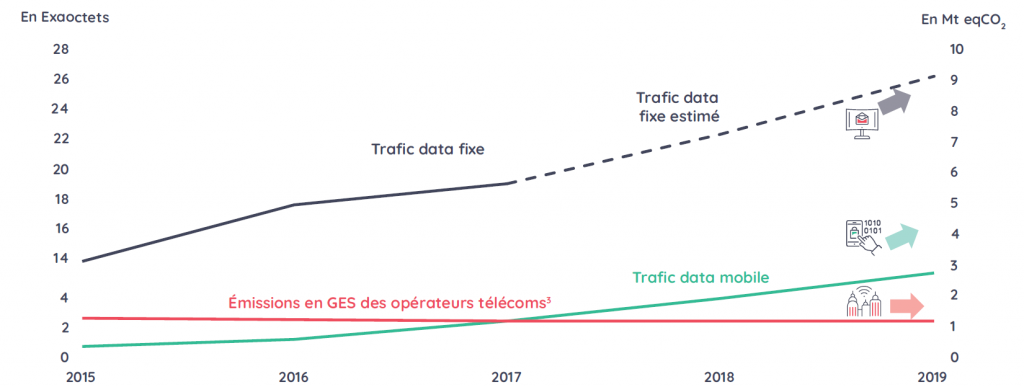

Un impact environnemental maîtrisé des réseaux télécoms :

Émissions de GES[1] des opérateurs français et trafic Internet ;

Émissions liées aux réseaux télécoms (hors émissions liées aux contenus Internet et aux terminaux).

Les gaz à effet de serre (GES) des réseaux des opérateurs représentent 0,4 % des émissions de GES totales en France.

Source : Observatoire T2 2020 de l’Arcep, Arcep Note n° 5 « L’empreinte carbone du numérique » : Cisco VNI, analyse Arthur D. Little.

[1] GES : gaz à effet de serre (dioxyde de carbone CO2, méthane CH4, oxyde nitreux N2O, hexafluorure de soufre SF6, hydrofluocarbures (HFC) et perfluocarbures (PFC)).

[2] Estimation de trafic fixe selon les données de CISCO VNI et extrapolation de la tendance 2015-2017 sur 2018 et 2019 ; Trafic Internet mobile selon les données de l’Arcep ; Estimation des émissions GES des opérateurs selon l’Arcep et des données RSE opérateurs pour 2018 et 2019.

[3] D’après les émissions directes en GES déclarées par les quatre opérateurs télécoms nationaux français.

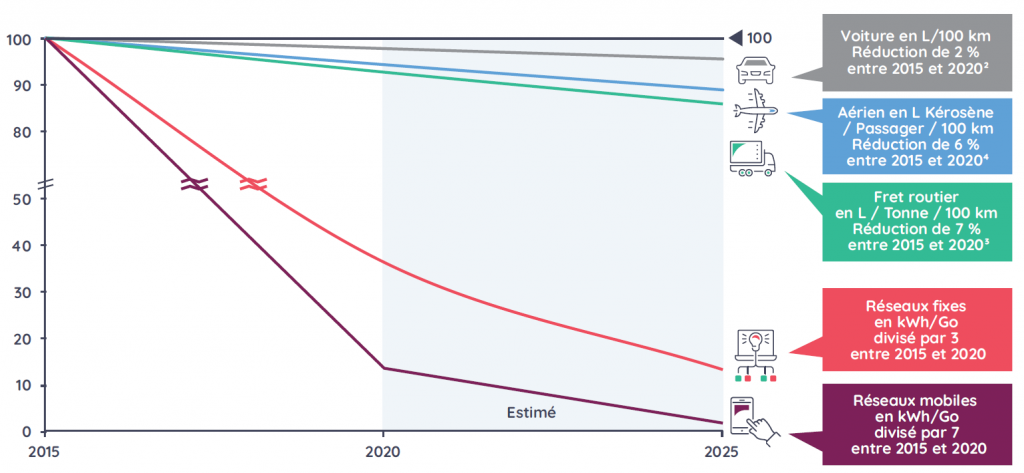

Évolution de l’efficacité énergétique par secteur ;

France, base 100, 2015–2021E1.

Les réseaux télécoms comptent pour 0,8 % de la consommation d’électricité en France en 2020[5].

Source : Rapport 2019 du Comité des constructeurs français d’automobiles, Baromètre Observatair 2019 de la FNAM, analyse Arthur D. Little.

[1] Estimation sur 2020-2030 en projetant, de façon linéaire, la tendance 2015-2020 sur 2020-2025.

[2] D’après CCFA : 6,5 L/100 km en 2019 vs 6,6 L/100 km en 2014 (voitures particulières, tout type de carburant).

[3] D’après CCFA : estimations à partir des données de consommation / 100 km par poids lourd et de la charge moyenne par poids lourd.

[4] d’après Observatair : 3,4 L pour 100 km par passager en 2019 contre 3,5 L en 2014. (5) RTE, rapport du CGE, 2019, “Réduire la consommation énergétique du numérique”.

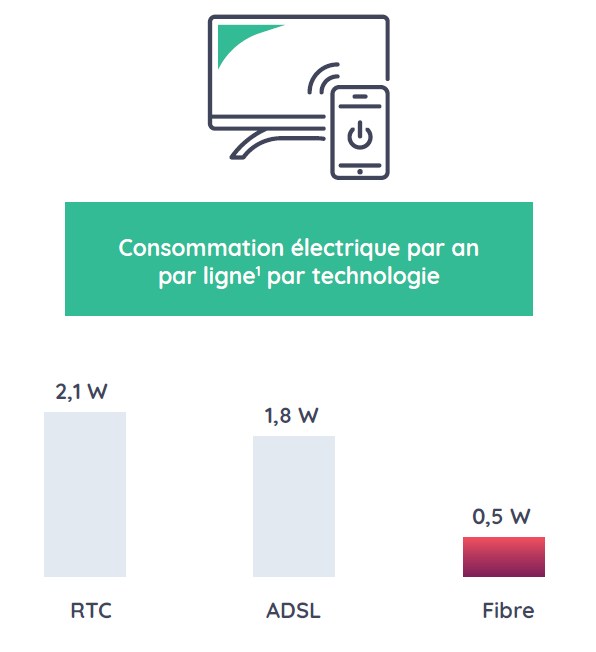

Des actions concrètes prises par les opérateurs :

Le passage à la fibre optique divise par 3

la consommation énergétique des réseaux fixes.

Consommation électrique par an par ligne[1] par technologie

Le passage à la 5G augmente de 90 % l’efficacité énergétique

des communications mobiles.

Consommation énergétique par unité de donnée transportée.

Source : APCC, Haut Conseil Climat, étude TeamViewer, ADEME, Arcep, Nokia, Arthur D. Little.

[1] Consommation des câbles et des équipements nécessaires.

Les télécoms sont l’une des solutions aux défis environnementaux :

- 1 utilisateur en visioconférence réduit en moyenne son empreinte carbone annuelle de 4 tonnes de CO2 ;

1 trajet en train de 100 000 km, soit 2,5 fois le tour du monde. - 1 jour de télétravail par semaine permet d’économiser 200 kg CO2 par an par travailleur ;

1 075 km en avion soit 1 aller retour Paris Toulouse.

Source : APCC, Haut Conseil Climat, étude TeamViewer, ADEME, Arcep, Nokia, Arthur D. Little

L’effort soutenu des télécoms doit être amplifié par les autres acteurs de l’écosystème numérique :

Empreinte carbone du numérique en France ;

sur la base des estimations du scénario central du rapport du Sénat – Juin 2020.

- Équipements connectés[2] ;

- Data centers ;

- Réseaux télécoms.

La hausse de 60 % des émissions du secteur numérique d’ici 2040 est essentiellement liée aux data centers et aux terminaux (86 % des émissions des équipements connectés[2] sont dus à leur production[2]).

Source : Rapport 2019/2020 de la mission d’information sur l’empreinte environnementale du numérique au Sénat, analyse Arthur D. Little.

[1] Production des équipements connectés majoritairement en Asie du Sud-Est, avec une haute intensité carbone de l’électricité (213,8 g CO2eq/kWh en moyenne vs 57,1 g CO2eq/kWh en France).

[2] Smartphones, ordinateurs, imprimantes, écrans d’ordinateur, tablettes, téléviseurs, box, consoles de jeux, casques de réalité virtuelle, enceintes connectées, écrans publicitaires et modules de

connexion IoT.

Category: Études et publications

Le 7 décembre 2021, à l’occasion d’un webinaire destiné à l’ensemble des professionnels du terrain, la plateforme Objectif Fibre a publié son nouveau guide pratique. Le guide 2022 fusionne et actualise les guides dédiés respectivement aux immeubles collectifs neufs de 2016 et aux services généraux de 2018. Il présente plusieurs cas concrets recouvrant les principales typologies d’installations d’un réseau THD¹ du local technique jusqu’au logement ou au local professionnel et détaille les bonnes pratiques pour réaliser un raccordement de qualité.

TÉLÉCHARGER LE GUIDE 2022 OBJECTIF FIBRE (PDF, 272 PAGES, 78 MO)

La nécessité de répertorier les bonnes pratiques dans les raccordements en fibre optique

Le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire français est un succès notable que les opérateurs télécoms poursuivent rigoureusement. L’Arcep soulignait le 7 octobre 2021 que :

« Depuis un an, la totalité de la croissance du nombre d’abonnements à Très Haut Débit provient de celle des accès en fibre optique de bout en bout. Au deuxième trimestre 2021, elle atteint plus de 4,1 millions d’abonnements supplémentaires en un an, dont près d’un million au cours du trimestre. En outre, les abonnements au FttH² représentent désormais 75 % des accès au très haut débit (soit +9 points en un an). Au total, 12,4 millions d’accès sont actifs sur ces réseaux, ce qui représente 46 % des 27 millions de locaux rendus raccordables à cette technologie (+6,2 millions en un an). »

En outre, près de deux tiers des 42 millions des locaux du territoire sont d’ores et déjà raccordables et ces efforts devraient permettre d’ici quelques années de doter l’ensemble des territoires d’infrastructures de référence.

La mobilisation coordonnée de tous les acteurs publics (État, collectivités territoriales) et privés (opérateurs, industriels, investisseurs) a permis de maintenir un rythme très élevé du chantier de déploiement en 2020 en dépit de la crise sanitaire. Les prix bas pratiqués par les opérateurs commerciaux participent également à l’engouement des Français pour la fibre. Dès lors, si la France fait partie des pays les plus avancés en Europe dans le déploiement de la fibre, elle est aussi l’un des pays avec les tarifs les plus attractifs d’Europe. La progression des montants investis provient majoritairement de l’augmentation des investissements des opérateurs dans le déploiement des réseaux FttH.

Néanmoins, le déploiement des réseaux FttH/FttO³ implique une multiplicité de gestionnaires de réseaux (opérateurs privés et collectivités territoriales pour les projets RIP⁴), d’intervenants à tous les stades du projet, la mise en œuvre d’une grande diversité d’équipements à haute technicité et de conditions d’installation. Ces caractéristiques rendent les actions complexes pour assurer une conception homogène des réseaux sur tout le territoire, en garantir le suivi et en mesurer la qualité tout au long des différentes phases du projet.

La qualité de service due aux utilisateurs et celle des réseaux sont un enjeu majeur directement lié aux choix et à la formation des acteurs intervenant lors des différentes étapes du projet : de la conception à la réalisation jusqu’à l’exploitation et la maintenance. Les opérateurs interviennent avec leurs techniciens ou s’appuient sur des partenaires d’envergure nationale. Ce partenariat est indispensable au bon fonctionnement de la filière, afin de répondre à la demande croissante, aux délais imposés mais aussi à la grande variabilité de l’activité.

Le raccordement des abonnés s’effectue par l’intervention de techniciens dont le niveau de formation et les compétences sont essentiels à la qualité de l’opération, en raison notamment de la diversité des situations auxquelles ils sont confrontés tous les jours. L’exécution du raccordement doit être réalisée dans le respect des règles de l’art et des spécifications de l’opérateur d’infrastructures : il importe, donc, de bien faire dès la première fois. La formation des techniciens est, à cet égard, un élément incontournable.

À ce titre, nous le rappelons, la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) et ses membres ont contribué à l’élaboration et à la diffusion des guides publiés par la plateforme Objectif Fibre. Ces guides constituent une synthèse de ces bonnes pratiques qui doivent être prises en compte et appliquées par les techniciens.

Déployer un réseau FttH de qualité dans les immeubles neufs ou rénovés

La mise à jour du guide pratique d’Objectif Fibre sur l’installation d’un réseau en fibre optique FttH dans les immeubles neufs ou rénovés, résidentiels ou mixtes s’inscrit pleinement dans cette ambition première d’améliorer la qualité des interventions. L’exhaustivité de son contenu constitue un référentiel de l’état de l’art pour l’équipement en fibre optique des immeubles. Il représente un véritable accomplissement en ce qu’il permettra de diffuser très largement auprès des promoteurs les règles et bonnes pratiques pour l’installation d’un réseau de qualité.

Par ailleurs, la plateforme Objectif Fibre est fortement investie pour mettre en œuvre un dispositif de référencement des organismes de formation spécialisés dans les métiers du très haut débit. Cette démarche qualité est essentielle pour les acteurs du déploiement de la fibre qui pourront s’appuyer sur ces centres de formation qui disposent de moyens humains et matériels répondant aux exigences de qualification et de certification des personnels.

Aujourd’hui, de nombreux centres de formation, répartis sur tout le territoire, proposent des modules de formation répondant aux besoins des équipes chargées du déploiement du FttH, et plus précisément du « branchement client ». Bon nombre d’entre eux ont déjà été identifiés par la plateforme Objectif Fibre. Cette dernière est ainsi garante d’une qualification de ces centres qui proposent des solutions adaptées.

Pour plus d’informations : objectif-fibre.fr

(RE)VOIR LE REPLAY DU WEBINAIRE (2 HEURES)

- THD : Très Haut Débit ;

- FttH : Fiber to the Home, Fibre optique jusqu’au domicile ;

- FttO : Fiber to the office, Fibre jusqu’au bureau ;

- RIP : Réseau d’Initiative Publique.

Category: Études et publications

La Direction Générale des Entreprises (DGE) et le Comité Stratégique de Filière (CSF) « Infrastructures numériques » ont organisé, le 25 mai 2021, dans le cadre de leur action de soutien au développement des usages de la 5G, une matinée thématique dédiée aux applications de la 5G pour le secteur de la santé. En partenariat avec le CSF « Industries et Technologies de Santé », cet évènement a associé les praticiens, les académiques et autres professionnels des industries de santé, à des acteurs du numérique autour de plusieurs tables rondes. Les participants ont mis en valeur des projets et des retours d’expérience destinés à favoriser l’émergence d’applications de la 5G utiles au secteur de la santé, répondant aux besoins des professionnels comme des patients.

Télécharger le Livre Blanc “5G et santé” (PDF, 885 KO)

1. Introduction

La crise sanitaire et économique que la France traverse depuis plus d’un an a démontré que la filière des Infrastructures numériques est indispensable au maintien du lien social, de l’éducation, de l’activité économique et de la santé.

La demande en connectivité s’est largement accrue lors de la crise sanitaire due à la Covid-19, et les réseaux de télécommunications se sont avérés essentiels pour maintenir le suivi médical des Français comme l’a démontré le développement accru de la téléconsultation. La crise sanitaire a également mis en lumière l’importance critique des équipements médicaux dans la prise en charge des patients.

À ces évolutions s’ajoutent le développement des objets connectés, la nécessité de l’accélération de l’accès à internet très haut débit pour les médecins et pour les hôpitaux, les besoins en termes de connectivité indoor et outdoor afin d’apporter les services attendus avec la 5G (sécurisation, ultra haut débit, faible latence, résilience), mais également l’ensemble des passerelles pour y intégrer les usages et réseaux existants, et enfin le développement des connectivités pour des applications métiers sur des réseaux sécurisés et privés, dans l’optique d’une meilleure circulation des données de santé.

Par exemple, sur le plan médical, l’imagerie s’est invitée dans tous les secteurs de la médecine. Elle recouvre principalement les champs du diagnostic, mais aussi, avec une forte croissance, celui de la thérapie. C’est-à-dire, le guidage du geste thérapeutique, en contribuant grandement à l’évolution des pratiques ambulatoires. L’objectif est de délivrer des examens d’imagerie au plus près des patients, de gagner en précision, en efficience, et, enfin, de lutter contre les déserts médicaux.

Les membres des CSF « Infrastructures numériques » et « Industries et Technologies de Santé » ont pleinement conscience de la nécessité d’un travail en commun afin de préparer l’avenir (la 5G et au-delà), de sorte à intégrer différents types de services innovants, que ce soient des objets connectés, le bloc opératoire sans fil, l’accès d’un patient ou d’un médecin à des données déportées sur un serveur, l’envoi de fichiers ou d’informations à fort volume (l’envoi d’images provenant d’un dispositif médical, par exemple).

Cette préparation nécessite de structurer la coopération entre les filières des « Infrastructures numériques » et des « Industries et Technologies de Santé » à travers une feuille de route commune. Au cours d’une matinée thématique dédiée aux applications de la 5G pour le secteur de la santé, trois grandes catégories d’applications de la 5G ont été présentées et discutées par les intervenants, tous parties-prenantes de projets dédiés. Ces trois catégories d’applications ont été identifiées comme les priorités d’une feuille de route commune entre le CSF « Infrastructures numériques » et « Industries et Technologies de Santé », à savoir :

- Les cas d’usage de la 5G pour le bloc opératoire connecté. Des expérimentations, basées sur l’utilisation de la 5G pour rendre la salle d’opération augmentée, modulable et intelligente, ont été présentées.

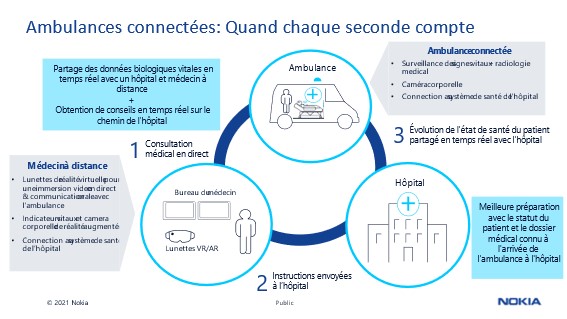

- Les cas d’usage de la 5G pour l’hôpital et les services d’urgences connectés. L’amélioration de la couverture du réseau mobile à l’intérieur des hôpitaux permettra le développement de cas d’usage associés (continuité des communications dans et autour de l’hôpital, géolocalisation des biens et personnes, etc.). Des expérimentations pour les urgences ont aussi été présentées : téléassistance augmentée des services de secours, continuité des communications entre l’ambulance et l’hôpital.

- Les cas d’usage de la 5G pour la médecine nomade et à domicile. Des projets et offres autour de l’imagerie médicale et du diagnostic nomade ont été exposés par les participants. Ces solutions pourront contribuer à améliorer l’accès aux soins et au diagnostic à distance en France.

Dans le cadre d’une réflexion globale, la transformation numérique en santé oblige aussi à anticiper le rétablissement d’une souveraineté sanitaire, d’une indépendance industrielle, en passant par la conception d’outils d’interconnexion, de collecte et de traitement de données sécurisées. Sur le plan médical, il s’agit d’accélérer l’évolution vers la médecine de précision en renforçant la place de la connectivité dans la prise en charge des patients. Cela induit, par exemple, pour le secteur de l’imagerie, d’accélérer le virage de la portabilité, de la connectivité, de la réalité augmentée, de l’intelligence artificielle embarquée et des équipements hybrides.

Par ailleurs, les possibilités qu’offre la 5G en termes d’applications industrielles sont nombreuses et restent encore à saisir. Elles seront un élément essentiel de la compétitivité de l’industrie française. De nombreux projets actuellement identifiés au sein du réseau de plateformes de la filière des Infrastructures numériques visent à développer des usages « verticaux » dans des secteurs industriels, notamment dans le domaine de la santé. L’enjeu pour les deux CSF serait ainsi de développer des synergies, afin que la 5G soit l’un des éléments essentiels du développement du domaine de la santé. Trois projets d’expérimentation, illustrant cette synergie, font l’objet d’un financement dans le cadre du plan France Relance :

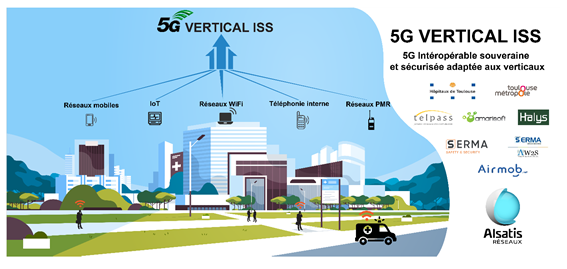

- Le projet « 5G Vertical ISS », porté par Alsatis, en lien avec un écosystème d’entreprises françaises sur toute la chaîne de valeur télécoms, y compris Amarisoft, AW2S et Halys. En déployant une plateforme d’expérimentation et de démonstration au sein du CHU de Toulouse, le projet vise à assurer la couverture 5G des bâtiments, des services de géolocalisation, et une interopérabilité avec les réseaux existants.

- Le projet « Engage 5G & Beyond », porté par l’IRT b<>com avec Orange, Nokia, Eurecom et le pôle Images et Réseaux. En matière de santé connectée, le projet vise notamment le développement de solutions permettant la supervision des signes vitaux à distance et le déploiement de réseau privé avec le CHU de Rennes.

- Le projet Octopus, porté par IMT, partie intégrante du projet « Innov Lab 5G » porté par Nokia. Ce projet vise à développer l’imagerie médicale nomade en temps réel grâce à une simple sonde connectée par le biais de la 5G à un cloud. Ce projet aurait de réelles applications dans le contexte de l’ambulance, par exemple.

2. Les perspectives technologiques pour les applications de la 5G au secteur de la santé

La 5G est destinée, depuis les origines de sa conception jusqu’à la définition de ses capacités attendues, à révolutionner les usages. Ses promesses se sont construites autour de trois classes de services :

- Le très haut débit dans la continuité de la 4G ;

- La capacité de supporter un nombre massif d’objets connectés ;

- Les communications critiques à très faible latence et très haute fiabilité.

Derrière ces trois classes de services, se cachent les nouvelles capacités du réseau 5G en devenir. Un réseau 5G qui pourrait ainsi, grâce à ses capacités étendues, permettre non seulement aux usagers de bénéficier d’un confort d’expérience inégalé (ubiquité, une connectivité performante permanente et en tous lieux) mais aussi de moderniser notre industrie au sens large (transport, énergie, villes intelligentes, santé, etc.) allant des usines du futur et connectées aux véhicules autonomes ou encore à la chirurgie assistée.

Au-delà du débit et de la latence, la 5G apportera de la modularité dans la gestion du réseau de communication, avec la mise en œuvre de réseaux virtuels spécialisés (« network slicing »). Cette virtualisation sera permise par les technologies de programmation des réseaux (Network Function Virtualisation (NFV) et Software Defined Networking (SDN)). Elle permettra un découpage du réseau en « tranches ». Ces tranches partageront la même infrastructure physique ou cloud, mais pourront être associées à des niveaux de priorité, de fiabilité et de sécurité différents, selon les usages ciblés.

Toutefois, la 5G est loin d’être finalisée. Ce sera lors de l’implémentation de la 5G Stand Alone que la fonctionnalité de « network slicing », ou « découpage en tranches » du réseau, évoquée ci-dessus, permettra aux opérateurs de réseaux mobiles d’offrir des ressources dédiées à la demande grâce à l’utilisation de réseaux virtuels sur une ou plusieurs infrastructures de réseau physique. Ainsi, une quantité d’usages différents sera associée à des débits plus importants puisque le réseau sera consacré à des usages spécifiques. Le réseau sera « découpé » ou « instancié » en tranches permettant d’accéder à des services sur mesure.

Compte tenu des évolutions de la 5G, il sera possible d’imaginer dans le domaine de la santé :

- Un premier réseau de très haute disponibilité pour les usages prioritaires, comme en blocs opératoires, en unités de réanimation, ou aux urgences ;

- Un deuxième réseau pour l’accès sécurisé des praticiens au système d’information hospitalier, notamment en mobilité ;

- Un troisième réseau pour la remontée de données du matériel biomédical et d’objets connectés pour le suivi des constantes des patients ;

- Un quatrième réseau pour les services de confort et de divertissement des patients.

La virtualisation permettra aussi de créer une tranche de réseau dédiée à l’exploitation croisée des données médicales entre les différents acteurs de l’écosystème, sans dégrader les objectifs de sécurité au sein de l’hôpital.

En termes de flexibilité, l’isolation entre ces réseaux permettra de proposer de nouveaux modes de supervision aux hôpitaux, ouvrant certaines opérations de supervision aux responsables techniques de l’hôpital ou même à l’entité médicale opérationnelle.

3. Faire de la 5G un levier pour le bloc opératoire du futur

Dans un premier lieu, la disponibilité d’un réseau Très Haut Débit amène à se pencher sur les usages prioritaires, comme les blocs opératoires, les unités de réanimation, ou les urgences.

Dans le bloc opératoire, le débit et la latence de la 5G contribueront au développement de la télé-chirurgie, mais aussi de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, qui faciliteront la formation, mais aussi la préparation et la réalisation des opérations sensibles. Le caractère peu énergivore et l’accroissement du nombre d’objets connectés simultanément participeront à la généralisation du télé-suivi des patients, depuis leur chambre d’hôpital ou leur domicile. L’analyse en temps réel des données patients, via une IA basée dans le cloud, bénéficiera aussi pleinement des performances attendues de la 5G.

3.1 Les projets de blocs opératoires connectés menés par b<>com et le CHU de Rennes

À ce titre, le CHU de Rennes est devenu, en France, un acteur incontournable du progrès de la science médicale en particulier concernant les technologies pour la santé dans le bloc opératoire, mais encore la cancérologie et la santé publique.

Pour proposer des innovations diagnostiques et thérapeutiques, les équipes médicales du CHU de Rennes collaborent avec les équipes de recherche des Universités de Rennes 1 et 2 labellisées par les établissements publics à caractère scientifique et technologique (INSERM, CNRS, INRIA), et avec les industriels, notamment dans le cadre du Pôle de compétitivité « Images et réseaux », et l’IRT b<>com. Il s’agit d’une stratégie hospitalo-universitaire bâtie de longue date, aux interfaces des sciences pour l’ingénieur et des sciences médicales.

Plus spécifiquement sur la question du bloc opératoire, le CHU de Rennes travaille avec l’IRT b<>com. À ce titre, le sujet de la salle d’opération du futur sans fil est rigoureusement étudié. Il en est de même des applications, en particulier la mise au point d’outils d’assistance au geste opératoire et de réalité augmentée.

Ces travaux s’inscrivent dans le projet européen 5G-TOURS, membre d’une famille de projets européens d’envergure sur le thème des réseaux 5G et au-delà (5G-EVE, MonB5G, Hexa-X, etc.). Le projet vise à confronter la technologie aux usages pour tester, confirmer son potentiel et ses limites. b<>com et le CHU participent au projet en concentrant un volet « santé connectée » à Rennes.

L’objectif est la construction d’un cas d’usage autour de la salle d’opération puisque c’est, à la fois la réponse à un enjeu important déjà identifié dans de précédents projets (mobilité des équipements, captation et transmission des flux en les enrichissant avec des traitements avancés pour apporter des informations complémentaires) mais aussi la nécessité de développer un usage dans des conditions extrêmes, qui pousse la 5G dans ses limites (bande passante, latence).

Par exemple, la simulation d’une intervention cardiaque complexe nécessite l’acquisition de deux modalités d’imagerie en temps réel : l’échographie et les rayons X. L’appareil d’échographie est mobile, il envoie son flux d’images en 5G vers le serveur de traitement (situé en salle de contrôle ou à terme dans le datacenter). L’image augmentée par le serveur de traitement est transmise en 5G sur un écran en salle (mobile). Le cardiologue porte des lunettes connectées en 5G qui lui permettent de partager sa vue et d’échanger avec un collègue à distance.

Ainsi, une première application concrète, pour laquelle la 5G apportera un bénéfice en conditions opératoires, pourrait porter sur l’échographie. En effet, les appareils d’échographie sont, par nature, mobiles, ils doivent pouvoir être déplacés de salle en salle. Ils disposent souvent de leur propre écran sur chariot mais celui-ci n’est pas optimal pour le cardiologue qui préfère porter sa vue sur un grand écran opératoire. Le fait de pouvoir envoyer directement le flux vidéo de l’échographe sur le grand écran, sans connexion filaire, présente un réel bénéfice pour l’équipe en salle, et donc pour la qualité de la procédure.

Le projet 5G-TOURS prévoit une phase de pré-intégration à l’IRT b<>com avec une interconnexion au CHU prévue en 2021, pour une expérimentation finale au CHU en 2022. Cette phase de pré-intégration de plusieurs sous-systèmes (connectivité, XR, applicatif santé) est cruciale étant donné la criticité des sujets sur la santé.

Les travaux et la collaboration se poursuivront via le projet « Engage 5G & Beyond » porté par l’association FIT (« French Institutes of Technology ») et soutenu dans le cadre de la stratégie d’accélération sur la 5G et les futures technologies de télécommunications du Gouvernement. Dans ce projet, il faudra développer la thématique technique de la captation de traitement des signaux en temps réels. Par ailleurs, le périmètre du projet est étendu aux signaux vitaux tels que : l’enjeu clinique de la surveillance à distance et du capacitaire variable, l’enjeu technique de l’ajout de nouveaux types de signaux (équipement de réanimation et anesthésie), qui doivent être parfaitement synchronisés, et la problématique de remontée d’alarmes. Comme dans le projet 5G-TOURS, des complexités supplémentaires existent et portent le plus souvent sur les formats propriétaires et le manque de standardisation.

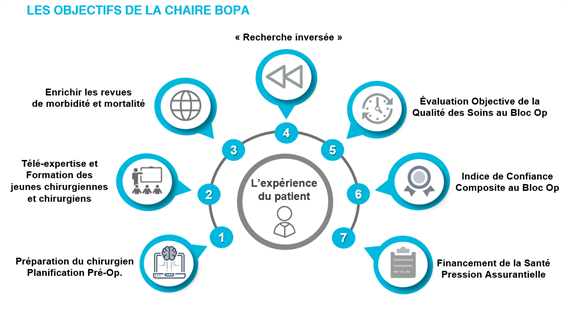

3.2 Les projets de bloc opératoires augmentés de l’AP-HP et l’IMT

La Chaire innovation « Bloc Opératoire Augmenté » (« BOPA »), issue d’un partenariat entre l’AP-HP et l’institut Mines-Télécom (« IMT »), accélère le développement de technologies numériques (dont la 5G) qui permettent d’augmenter les sens (la vision, la parole et le toucher) des différents acteurs du bloc opératoire.

La Chaire a identifié les problèmes du bloc opératoire et y apporte des solutions humaines et technologiques, à savoir : transformer le rapport à l’erreur en chirurgie, augmenter la capacité des professionnels en accélérant l’utilisation du numérique au bloc opératoire, et en modernisant humainement et technologiquement le bloc opératoire. Les acteurs de BOPA veulent, en outre, transformer l’analyse et l’apprentissage de l’acte chirurgical.

BOPA s’articule autour de six blocs systémiques : le Bloc Human Factor, le Bloc Viz, le Bloc Bot, le Bloc Light, le Bloc Touch et le Bloc Box (par analogie avec la boîte noire en aéronautique). Ils couvrent les domaines de la communication entre chirurgien et patient, la captation d’images chirurgicales, l’analyse du langage naturel dans le bloc opératoire, la réalité augmentée par l’utilisation de jumeaux numériques ou de la lumière fluorescente, la robotique collaborative ou cobotique (conception de robots collaboratifs) et la protection des données du bloc opératoire et, a fortiori, celles des patients.

La collecte de données et la captation d’images permettent d’enrichir les protocoles et de retracer, pas à pas, les étapes d’une intervention, tout en facilitant la transmission des connaissances auprès des chirurgiennes et chirurgiens en formation, des professionnels de santé et des patients. Ces derniers pourront mieux appréhender le contexte de leur intervention.

Afin de développer ces outils innovants, la chaire innovation BOPA met en place des partenariats multi-métiers et pluridisciplinaires uniques, combinant des avancées de connaissances et des preuves de concept (PoC), dont l’IMT est l’initiateur.

Les solutions expérimentées sont ensuite diffusées à l’ensemble de l’AP-HP, dans l’ensemble des disciplines chirurgicales, adultes et pédiatriques. Le développement de ces solutions innovantes contribue ainsi, plus globalement, à améliorer la qualité de la prise en charge du patient au bloc opératoire.

4. Faire de la 5G un levier pour l’hôpital et les urgences du futur

L’hôpital est un lieu d’optimisations multiples grâce aux solutions sans fil : identification, traçage, portage des informations, distribution de médicaments et de prélèvements, suppression des câbles, qui sont sources de développement des bactéries et de problèmes de connectique. Les besoins identifiés sont multiples : les délais de prise en charge des patients, la géolocalisation du patient, les communications sécurisées, la connexion flexibilisée des équipes médicales, le réaménagement de services, la couverture radio sans fil, fiable, à haut débit et à faible latence grâce à des Small Cells facilement déployables remplaçant le câblage.

Le déploiement d’un réseau privé permet entre autres :

- D’avoir un inventaire précis des équipements de l’hôpital, ainsi que le suivi des équipements en temps réel et le suivi des patients et employés ;

- L’utilisation de robots mobiles ou d’AGV (« Automatic Guided Vehicles », véhicules à guidage automatique) pour le transport de médicaments ou équipements paramédicaux ou de prélèvements ;

- De visualiser de manière sécurisée, sur des tablettes, les dossiers des patients et de remplir en ligne les observations ;

- De connecter des objets fixes ou mobiles à l’hôpital (véhicules, équipements) ;

- La communication privée et sécurisée entre employés (carte SIM privée).

S’agissant plus spécifiquement des ambulances connectées où chaque seconde compte : les communications sont assurées en mobilité et assurent, en retour, la liaison entre l’ambulancier, le médecin à distance et, plus généralement, l’hôpital. Le médecin à distance, grâce à des lunettes en réalité virtuelle assurant une immersion vidéo, peut surveiller les signes vitaux du patient, comme exposé ci-dessous. Il peut également guider les gestes des ambulanciers.

4.1 Le projet 5G-TOURS autour du traitement connecté des urgences

À ce sujet, le projet 5G-TOURS, évoqué précédemment, permet un suivi à distance des paramètres vitaux et la notification d’urgence, un routage optimal de l’ambulance afin d’obtenir une assistance la plus rapide possible, le télédiagnostic et offre un support aux ambulances connectées.

Plus précisément, ces cas sont explorés dans le projet par :

- La surveillance de la santé et la hiérarchisation des communications: en fonction des incidents rencontrés, en favorisant les solutions pour la surveillance à distance de la santé des personnes, en particulier des patients souffrant de maladies graves et/ ou chroniques, y compris des notifications fiables et rapides aux professionnels de la santé.

- Le téléguidage pour le diagnostic et l’aide à l’intervention: axé sur la fourniture de soins d’urgence le plus tôt possible, avant l’arrivée à l’hôpital, avec, par exemple, la communication fiable et à faible latence de diagnostics audio, vidéo haute résolution et par ultrasons sur les lieux de l’incident, et le téléguidage par un expert à distance pour décider directement du bon traitement.

- La salle d’opération sans fil: en tant que démonstration de l’impact concret de la 5G au sein de la salle d’opération. Par exemple, via des équipements d’imagerie plus faciles à installer, plus faciles à connecter et à synchroniser avec d’autres équipements d’imagerie et plus faciles à maintenir stériles, nécessitant une latence très faible, une capacité et un débit élevés, et une très grande fiabilité.

- L’acheminement optimal des ambulances: il s’agit de la navigation en temps réel d’une ambulance, à la fois vers le site de la situation d’urgence et entre le site de l’incident et l’hôpital. Cela permettra d’éviter autant que possible les pertes de temps dues, par exemple, au trafic, aux travaux ou aux barrages routiers, et de réduire au minimum le délai de prise en charge.

En outre, à la question de l’ambulance connectée s’ajoute celle de la couverture mobile à l’intérieur même de l’hôpital. La couverture mobile indoor de qualité devient un enjeu majeur dans les hôpitaux, par l’utilisation croissante d’équipements et de terminaux mobiles professionnels. L’évolution des usages mis en perspective avec l’amélioration des normes de construction Haute Qualité Environnementale (HQE) provoquent des limitations dans la couverture indoor et un certain nombre de dysfonctionnements contraignants.

4.2 La qualité de la réception mobile à l’intérieur des bâtiments par le projet Vertical ISS

Ce constat est partagé par les donneurs d’ordre du projet Vertical ISS, porté par Alsatis sur le site du CHU de Toulouse. Le CHU se heurte à la mauvaise qualité de réception mobile à l’intérieur des bâtiments et à l’impossibilité d’assurer une communication de bout en bout avec les solutions actuelles, permettant de répondre efficacement aux urgences.

Ces limitations rendent nécessaire l’agrégation de technologies permettant de répondre à des besoins précis (Wi-Fi, DECT, PMR) mais l’exploitation des infrastructures en surcouches dissociées est source de surcoût et de lourdeur d’exploitation.

Le projet 5G Vertical ISS, présenté dans le cadre de l’appels à projets sur la souveraineté dans les réseaux de télécommunications de France Relance, porte sur le déploiement, la validation et le maintien en conditions opérationnelles d’une solution verticale 5G, interopérable, souveraine et sécurisée. L’objectif principal de ce projet est d’apporter les services attendus avec la 5G Privée (sécurisation, ultra haut débit, faible latence, résilience), mais également l’ensemble des passerelles nécessaires à l’intégration des usages et réseaux existants.

5. Faire de la 5G un levier pour l’hôpital « hors les murs » et l’accès aux services de santé

Grâce à son débit accru et sa latence réduite, la 5G contribuera davantage à la démocratisation de la télémédecine. La fiabilisation de l’échange de contenu haute-définition (vidéo, image et son HD) profitera à la téléconsultation, permettant de désengorger les hôpitaux en limitant au maximum les consultations ou passages aux urgences évitables. Pour les médecins, l’échange de contenu HD facilitera la télé-expertise, promouvant un accès sécurisé et de qualité à l’expertise médicale, et la tenue de réunions de concertation pluridisciplinaires (« RCP ») entre établissements distants, ou avec des praticiens en mobilité.

Plusieurs cas d’usages de la 5G dans le domaine de la santé ont été identifiés, tels que :

- L’ambulance connectée, permettant de remonter des données sur le patient au cours d’une intervention, poussée aux États-Unis et en France par le développement de routeurs

- L’accès aux médias par le patient : certains hôpitaux américains proposent la télévision en 5G aux patients. Le divertissement est un cas d’usage tout à fait envisageable pour accompagner le séjour du patient à l’hôpital.

Les cas d’usage innovants dans le domaine de la santé, rendus possibles grâce à l’utilisation de la 5G, ont alors de réels effets sur le bien-être du patient en assurant notamment un lien vidéo entre le patient et sa famille. Par exemple, un robot humanoïde de l’hôpital italien IRCCS San Raffaele fournit une solution d’assistance et de compagnie aux patients âgés. En Corée du Sud, au Samsung Medical Center, des soins assistés par IA sont mis en place pour accompagner les professionnels de santé : un robot de livraison autonome et un programme d’éducation en réalité augmentée et/ou en réalité virtuelle en 5G.

Enfin, l’application de la 5G dans le domaine de la santé peut avoir un impact important sur l’environnement par un « effet rebond » induit par la réduction des déplacements du patient au centre de soin. Le matériel médical pouvant être utilisé en déplacement et à distance, il peut être déployé au plus proche des malades sans qu’ils ne se déplacent.

Les solutions de diagnostic et de monitoring des patients par BioSerenity

Fondée en 2014, BioSerenity, startup française fondée en 2014, fournit des solutions de diagnostic et de monitoring des patients, allant de la capture des données via des dispositifs médicaux connectés tels que le Neuronaute et le Cardioskin, jusqu’à l’analyse des données via des outils d’intelligence artificielle permettant l’identification automatique de biomarqueurs numériques et des professionnels de la santé. À ce titre, la 5G permettra un saut technologique qui pourrait alléger les hôpitaux en facilitant les examens médicaux lourds, en temps réel, depuis n’importe quel endroit, un EHPAD ou un logement, par exemple.

6. Conclusion

Les expérimentations des usages de la 5G dans le domaine de la santé sont nombreuses. Afin d’atteindre les objectifs fixés, tant sur le plan des avancées technologiques promises que sur celui des enjeux sociétaux à relever, il est important de poursuivre les efforts entrepris, tels que :

- Soutenir la recherche et l’innovation en France et en Europe pour les prochaines phases de la 5G, allant au-delà du haut débit mobile et intégrant par exemple les communications critiques, pour préparer le futur, expérimenter les nouveaux usages et accompagner la transformation numérique, en particulier de l’industrie. Cela devra permettre de renforcer la mise au point de nouveaux types de partenariats stimulant l’adhérence des verticaux du domaine de la santé.

- Favoriser la mise au point de plateformes collaboratives ouvertes pour tester l’interopérabilité entre acteurs, pour tester l’introduction de nouveaux services à valeur ajoutée et la mise au point de slices dynamiques de bout en bout dans le domaine de la santé. Ces plateformes joueront un rôle déterminant dans la mise à jour des modèles économiques et de gouvernance qui sous-tendront ces applications.

L’un des outils est la Stratégie d’accélération sur la 5G et les futures technologies de réseaux de télécommunications du Gouvernement, au bénéfice de l’emploi et de la compétitivité du secteur des télécoms en France, et qui mobilise l’écosystème des infrastructures numériques.

L’ambition commune des CSF « Infrastructures numériques » et « Industries et Technologies de Santé » est alors de pouvoir mettre en contexte les priorités identifiées et les problématiques soulevées au cours de la matinée d’information réalisée, ainsi que d’accompagner des projets de plateformes[1], notamment dans le cadre de la Stratégie d’accélération. Si des projets ont déjà été lancés dans les domaines de la connectivité à l’intérieur des hôpitaux et du bloc opératoire, une attention toute particulière devra notamment porter sur les enjeux autour de l’imagerie médicale nomade et de sa connectivité.

L’enjeu est, en outre, la mise en place d’une initiative industrielle s’appuyant sur un réseau innovant d’entreprises présentes sur le territoire, ainsi que sur les grands laboratoires de recherches français. Dès lors, cette feuille de route pourra nécessiter de développer des partenariats regroupant des industriels du secteur, des laboratoires de recherche, des sites académiques, des PME et des startups.

Un groupe de travail commun sera donc mis en place entre les deux CSF afin de suivre l’ensemble des travaux des deux filières, piloter la mise en œuvre des livrables et suivre le déploiement des plateformes communes.

[1] Une feuille de route commune entre le CSF « Infrastructures numériques » et le CSF « Industrie et Technologie de Santé » visera à faire émerger des projets de plateformes qui serviront de cas d’usages pour les filières. Certains de ces projets ont déjà été identifiés, voire financés, mais la feuille de route ne se limitera pas à ces seuls projets identifiés et aura pour but de faire émerger d’autres projets concrétisant l’ambition des acteurs des filières, notamment pour permettre la connectivité hors les murs.

Category: Études et publications

Tous les utilisateurs, tant grand public, que collectivités ou entreprises, devront migrer du cuivre vers la fibre optique ou, dans certains cas, vers d’autres technologies.

Que faire si je suis concerné par la fermeture du réseau cuivre ?

Vous êtes un utilisateur grand public

Vous disposez d’un abonnement à la téléphonie fixe (RTC) et/ou à Internet (ADSL/VDSL), nous vous invitons à vous rapprocher de votre opérateur télécom ou de celui de votre choix afin de souscrire à un abonnement similaire sur une ligne fibre ou sur une autre technologie pertinente.

Vous disposez d’un abonnement en fibre optique, vous n’êtes pas concerné.

Vous êtes une entreprise ou une collectivité

Vous disposez d’offres sur support cuivre (téléphonie RTC [usages voix, usages spéciaux de type fax, alarme, monétique, etc.] et autres services (Internet ADSL, Solutions VPN, SDSL, etc.) vous serez concerné par la fermeture du réseau cuivre.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre opérateur télécom ou de celui de votre choix pour préparer au plus tôt la migration de tous les services installés sur cuivre (téléphonie et internet) vers une autre technologie (fibre optique en majorité).

Quelle que soit votre situation, les opérateurs télécom vous accompagnent dans la migration de tous les services installés sur cuivre (téléphonie, internet) vers la solution la plus adaptée (fibre ou une autre technologie).

Les expérimentations sur la fermeture du réseau cuivre

À quoi servent-elles ? Dans certaines zones, des expérimentations sont menées par les opérateurs pour accompagner leurs clients vers les offres de substitution au cuivre. Les enseignements tirés de ces tests permettront à tous de se préparer au mieux à la phase plus massive de fermeture du cuivre.

Quels retours d’expérience sur la fermeture du réseau cuivre ?

La commune de Lévis-Saint-Nom (1 600 habitants, Yvelines (78) a été la première à expérimenter la fermeture du réseau cuivre en mars 2021. Il en ressort une migration, avec succès, de tous les clients cuivre vers la fibre.

De nouvelles zones de tests, avec différents types d’utilisateurs (grand public, entreprise ou collectivité) et de configurations, font l’objet d’une nouvelle expérimentation depuis mi-2021 et jusqu’à début 2023.

Tout ce qu’il faut savoir concernant la fermeture du réseau cuivre

Qu’est-ce que le réseau cuivre ?

Pendant plus de cinquante ans, il a accompagné les Français dans leurs communications. D’abord réservé à la téléphonie, il a ensuite permis la généralisation de l’Internet haut débit, grâce à l’ADSL et ses nombreuses évolutions (SDSL, VDSL). Arrivé en fin de vie, le réseau cuivre est amené à fermer et à être remplacé par la fibre optique (ou d’autres technologies pertinentes).

Pourquoi y-met-on fin ?

Sensible aux aléas météorologiques et à l’humidité, le réseau cuivre a atteint aujourd’hui ses limites en termes de débits et ne répond plus aux besoins des Français. C’est pourquoi Orange (ex. France Télécom), propriétaire du réseau cuivre, a annoncé fin 2019, sa volonté de fermer progressivement son réseau cuivre.

Que signifie la fermeture du réseau cuivre ?

La fermeture du réseau cuivre (ADSL/vDSL/RTC) sera progressive et se fera en deux étapes, avec la perspective d’une substitution totale, d’ici dix ans, du réseau cuivre par la fibre optique principalement.

- Fermeture commerciale : les opérateurs ne proposent plus de nouvelles lignes cuivre.

- Fermeture technique : les services s’arrêtent définitivement sur les lignes cuivre existantes.

Plus de 4 millions de foyers supplémentaires raccordés à la fibre optique entre mars 2020 et mars 2021 selon l’Arcep.

Pourquoi passer à la fibre ?

La performance du cuivre est largement concurrencée par la fibre optique dont le déploiement prend de plus en plus d’ampleur. Ce rythme rapide est soutenu par le Gouvernement qui s’est engagé à ce que tous les foyers puissent bénéficier de la fibre d’ici 2025. L’appétence des Français pour la fibre optique, qui était déjà forte, a encore pris de l’ampleur en raison de la crise sanitaire qui a intensifié les multiples usages existants et en a créé de nouveaux. Ainsi, selon l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), ce sont plus de 4 millions de foyers supplémentaires qui ont été raccordés à la fibre optique entre mars 2020 et mars 2021. Le télétravail massif, les visioconférences avec des proches pour maintenir le lien social, la télé-éducation, les consultations de santé en ligne et d’autres usages encore, ont contribué à accroître les besoins en débits et à confirmer la nécessité d’accélérer la transition technologique de la France. Enfin, la transition vers la fibre est également vertueuse d’un point de vue énergétique. Les lignes Internet fixe sur support fibre consomment ainsi 3 fois moins d’énergie que leur équivalent cuivre.

Quelques réponses à vos questions sur la fermeture du réseau cuivre

Combien d’usagers sont concernés ?

Plus de 24 millions de foyers français utilisaient encore le réseau cuivre début 2021. Le processus de fermeture du réseau cuivre (ADSL/VDSL/RTC etc.) est déjà engagé avec les premières fermetures commerciales grand public pour les offres internet (11 millions de lignes d’ici février 2022).

Jusqu’à quand ma ligne cuivre restera opérationnelle ?

Votre ligne sera opérationnelle jusqu’à la fermeture technique du cuivre dans votre zone. Lorsque vous serez concerné par cette fermeture, votre opérateur prendra contact avec vous pour vous

proposer des offres de substitution en fibre optique ou sur une autre technologie. Vous restez, bien entendu, libre de donner suite à cette proposition ou de vous reporter sur l’offre de votre

choix proposée par un autre opérateur. Cette fermeture du réseau cuivre est progressive et devrait s’achever en 2030 sur le territoire.

Dois-je changer d’abonnement ?

En ce qui concerne le grand public, les offres sur le réseau cuivre (téléphonie et/ou internet) sont remplacées par un abonnement Fibre ou sur une autre technologie. Vous pourrez conserver

votre numéro de téléphone actuel en demandant la portabilité du numéro. En ce qui concerne les entreprises publiques ou privées, nous vous encourageons à vous rapprocher de votre opérateur pour faire le bilan de votre installation et déterminer la meilleure solution de substitution possible.

Concrètement, combien est‑ce que cela coûte ?

Cela dépendra de l’offre que vous choisirez lorsque vous basculerez et également de l’opérateur choisi.

Puis-je m’attendre à une baisse de qualité de ma connexion ou des conversations ?

Non, bien au contraire, la fibre optique offre une meilleure qualité du signal que le cuivre. Les communications voix sont bien meilleures. Une connexion à Internet via la fibre optique est, en outre, beaucoup plus stable et robuste. Enfin, la fibre optique a une meilleure durée de vie avec un cycle de vie plus long, de plus de 100 ans et consomme 3 fois moins d’énergie que leur équivalent cuivre. Source : étude «Economie des Télécoms» – décembre 2020 – Arthur D. Little pour la FFTélécoms.

Si je déménage, comment ouvrir une ligne ?

Si vous déménagez, prenez contact avec votre opérateur et/ou l’opérateur de votre choix pour connaitre les solutions les plus adaptées à vos besoins.

Ma commune est concernée par la fermeture commerciale et technique du réseau cuivre, comment celle-ci se passe concrètement ?